Hari ini saya merasakan atmosfer inovasi yang sangat kuat ketika bersua dengan para inovator terpilih dari Injourney Airports, mereka yang memahami bahwa inovasi bukan lagi proyek pelengkap, melainkan fondasi utama keberlanjutan industri kebandarudaraan nasional.

Tekanan global untuk menciptakan seamless travel experience, peningkatan standar keamanan internasional, dan kompetisi ketat antarbandara dunia menuntut organisasi untuk melampaui sekadar efisiensi operasional. Kehadiran 15 tim inovasi ini menjadi sinyal bahwa kesiapan bergerak dari zona nyaman menuju zona percepatan strategis berbasis kebutuhan pengguna dan potensi ekosistem tidak bisa ditawar lagi.

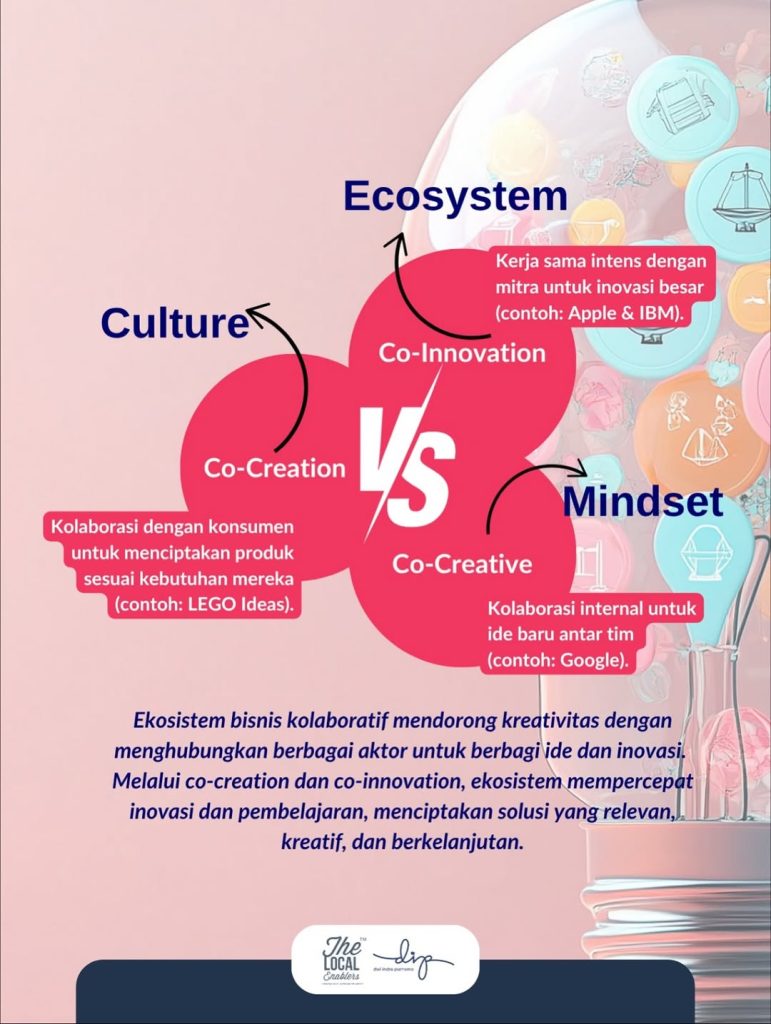

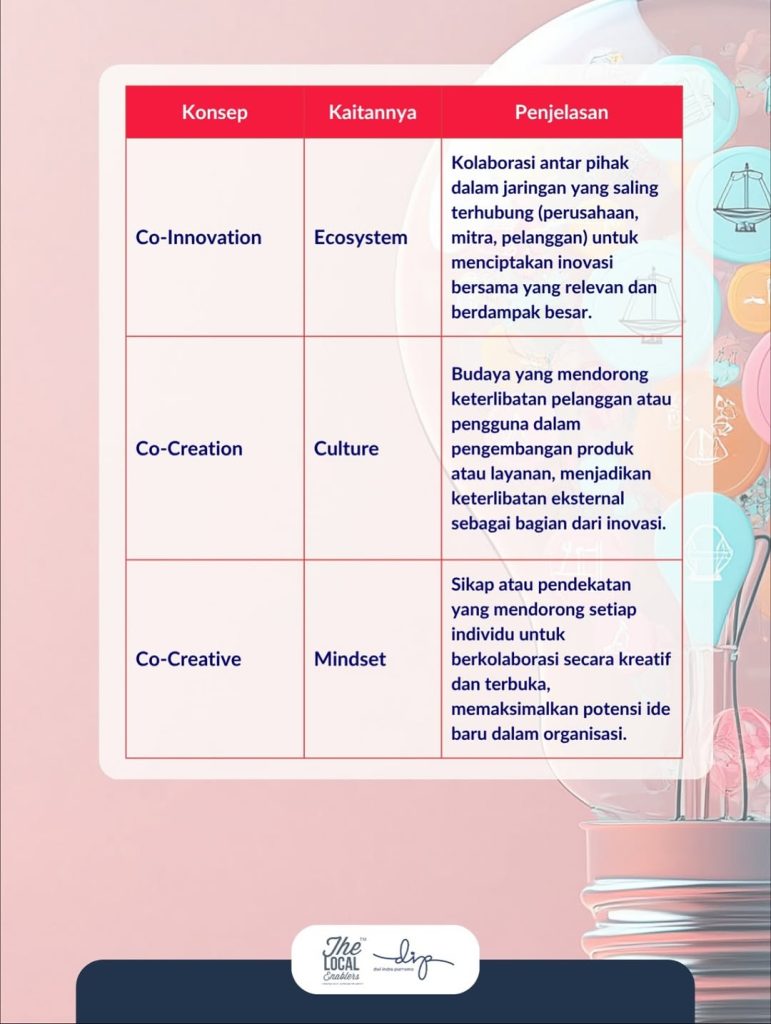

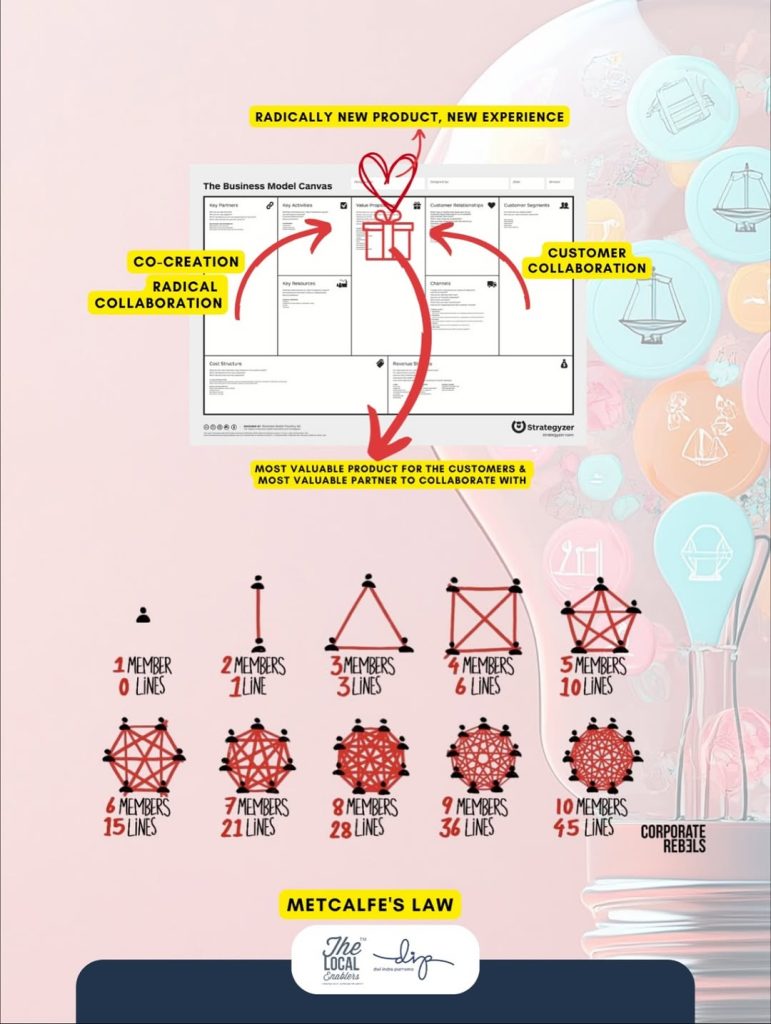

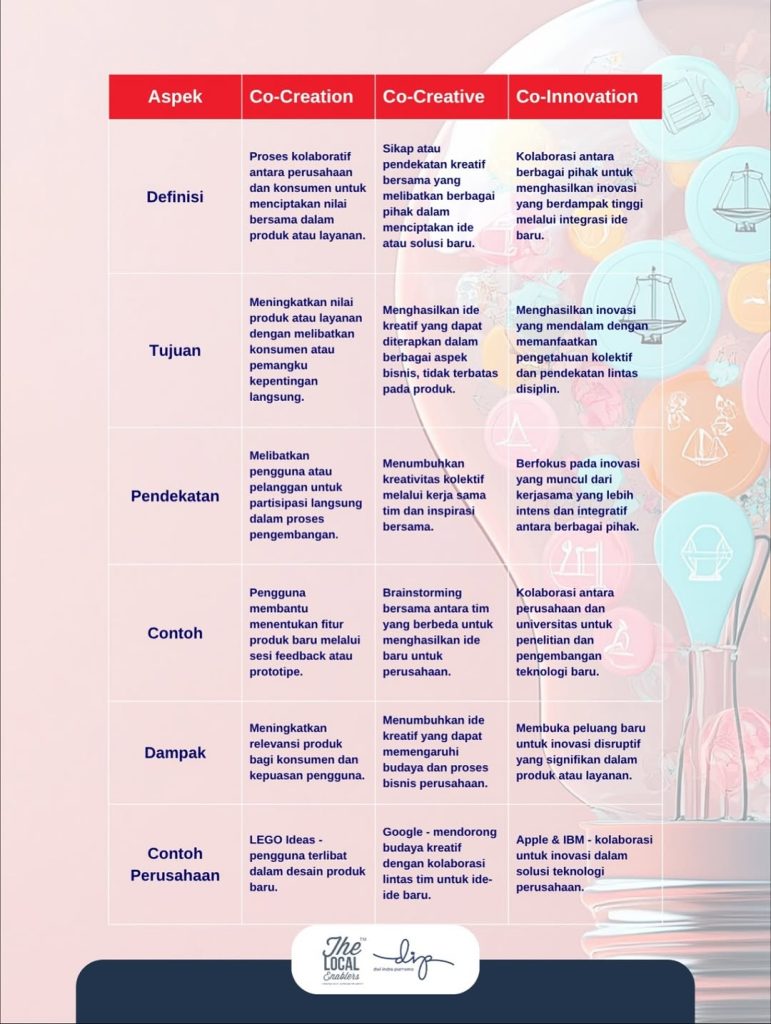

Untuk memastikan inovasi tidak berhenti sebagai ide tetapi benar-benar menciptakan nilai, diperlukan tiga kekuatan utama: co-creation, co-innovation, dan co-creative.

✈️ Co-creation menghadirkan pelanggan sebagai mitra strategis yang memberikan insight dan arah bagi inovasi.

✈️ Co-innovation mempercepat transformasi ide menjadi solusi bernilai tinggi melalui kolaborasi dengan key partners yang memperkuat model bisnis dan menurunkan biaya operasional.

✈️ Co-creative membangun kekuatan internal tim, menyatukan perspektif operasional, digital, komersial, dan pelayanan, untuk bergerak lebih cepat dan adaptif terhadap dinamika industri.

Ketiga elemen ini membentuk fondasi radical collaboration, yakni kolaborasi lintas batas yang tidak hanya menyatukan sumber daya, tetapi menciptakan lompatan nilai eksponensial.

Tanpa pendekatan ini, inovasi berisiko berhenti pada tahap pilot project. Namun dengan radical collaboration, setiap inisiatif memiliki potensi menjadi transformasi sistemik yang memperkuat daya saing global bandara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan internal, dan memberikan pengalaman pelanggan yang jauh melampaui ekspektasi🚀