Memilah Teman, Menyaring Arah

Di era yang penuh koneksi, kita sering salah kaprah membangun relasi. Kita kira sering berinteraksi berarti dekat, padahal tidak semua orang yang sering berbincang layak disebut teman—apalagi teman kolaborasi. Baik dalam konteks pribadi maupun profesional, pertemanan yang sehat butuh satu hal mendasar: tujuan bersama. Tanpa arah yang jelas, obrolan yang terasa hangat bisa jadi jebakan emosional, membelokkan perhatian dari hal-hal substansial ke ranah personal.

Dalam relasi kolaboratif, kedekatan emosional saja tidak cukup. Radical Collaboration – Tamm & Luyet—menekankan pentingnya visi bersama, saling menghargai, dan komunikasi yang jujur. Tanpa fondasi ini, relasi mudah terjebak dalam percakapan yang dangkal & rentan konflik, karena tidak ada kesepakatan arah. Kita bisa terlalu cepat terbuka, tanpa menyadari bahwa lawan bicara belum siap menjadi bagian dari ruang yang sama.

Konsep ini sejalan dengan Circle of Trust – Parker J. Palmer, yang menyarankan agar kita hanya berbagi hal mendalam kepada mereka yang benar-benar bisa menjaga arah dan kepercayaan. Prinsip ini bukan soal menutup diri, tapi menjaga agar relasi tetap sehat. Dalam kolaborasi, ini berarti menjaga diskusi tetap fokus, jujur & aman. Tidak semua orang yang terlihat dekat, benar-benar memahami kemana kita sedang melangkah.

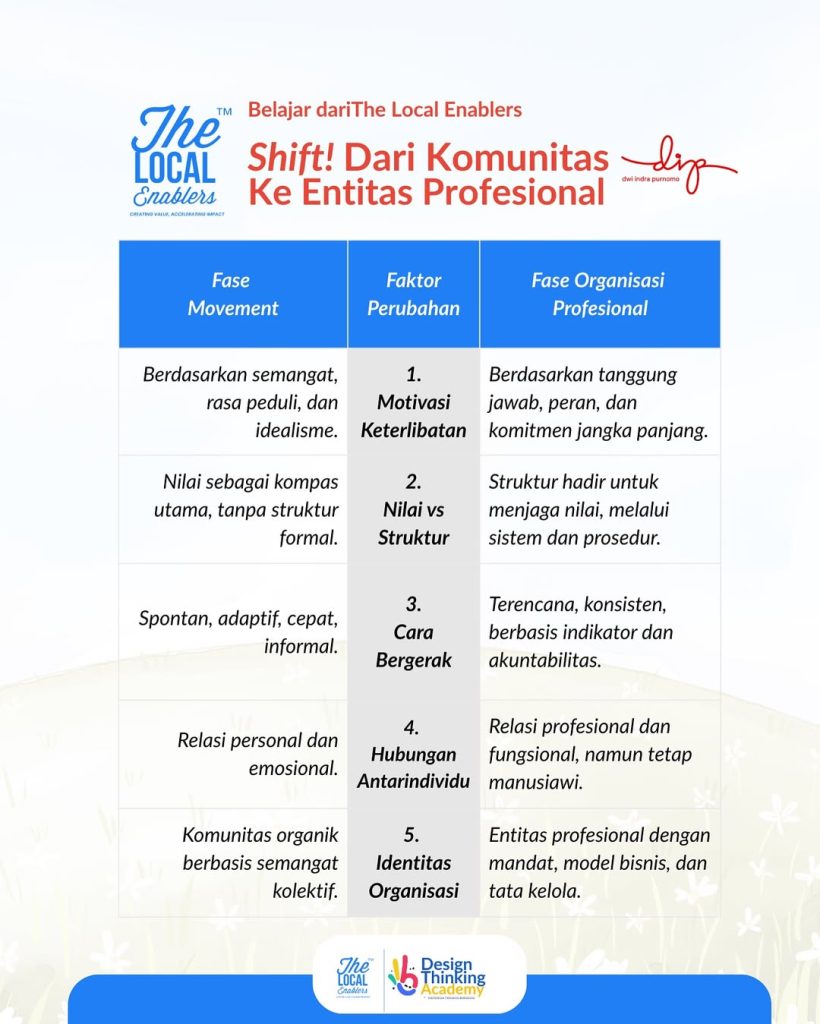

Jika arah sudah tak lagi sama, tidak apa-apa menurunkan status relasi: dari teman jadi kenalan, dari kolaborator jadi rekan biasa. Ini bukan sikap eksklusif, tapi cara mengelola energi dan arah. Kita tak bisa melangkah jauh dengan orang yang bergerak ke arah berlawanan. Karena itu, perlu keberanian untuk mengevaluasi ulang: siapa yang menumbuhkan, siapa yang sekadar mengisi ruang.

Akhirnya, memilih teman kolaboratif bukan soal membatasi, tapi soal mengarahkan. Di dunia kerja, komunitas, bahkan kehidupan spiritual, relasi terbaik adalah yang menjaga kita tetap pada tujuan—bukan yang menguras perhatian pada hal personal yang tak perlu. Semakin jelas arah kita, semakin mudah membangun kolaborasi yang jujur, bermakna & berdampak. Karena di dunia yang bising ini, kita tak butuh banyak suara—kita butuh gema dari arah yang sejalan✨