Edisi Terbaru Seri Buku Manusia Kreatif telah hadir!

📚 4 Buku | 2 Versi | Banyak Inspirasi 🔥

Kini, seri buku Manusia Kreatif hadir dalam 2 versi:

📘 Versi Berwarna – dengan ilustrasi dan elemen visual penuh warna yang memperkaya pengalaman membaca.

⚫ Versi Hitam Putih – lebih ekonomis, tetap dengan konten dan kualitas cetak yang sama, hanya berbeda di pewarnaan isi halaman

✨ 4 Judul Buku Seri MANUSIA KREATIF:

1. Activation! – Strategi Mengenal Tujuan

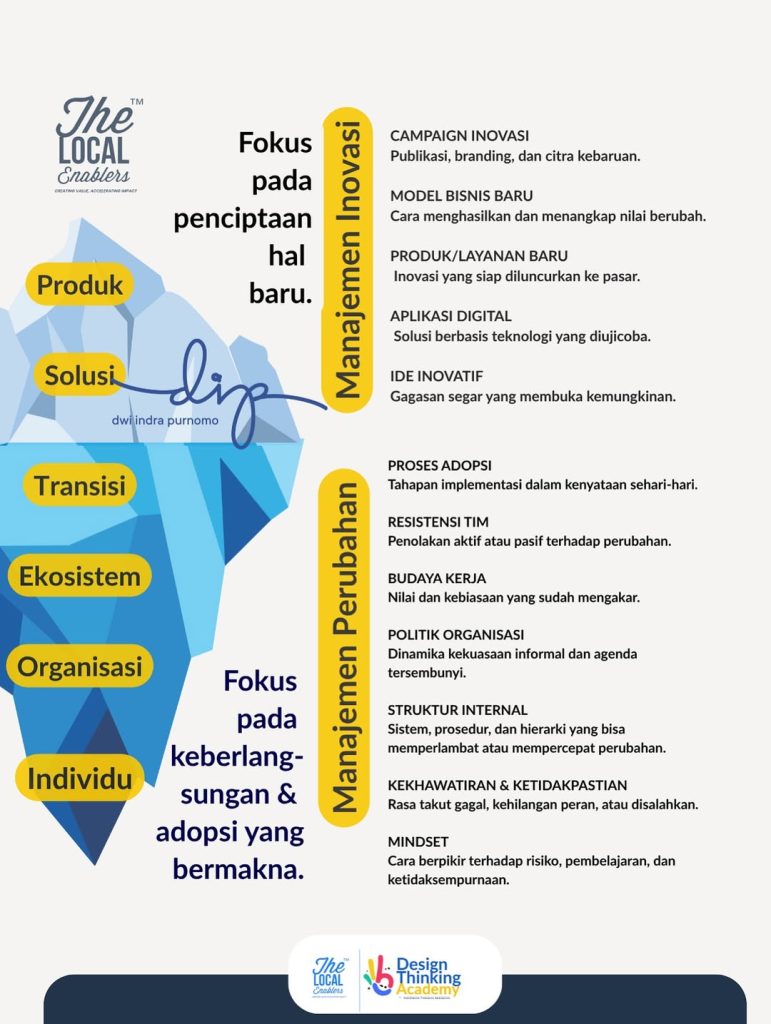

2. Let’s Agile! – Kiat Mempertajam Mindset

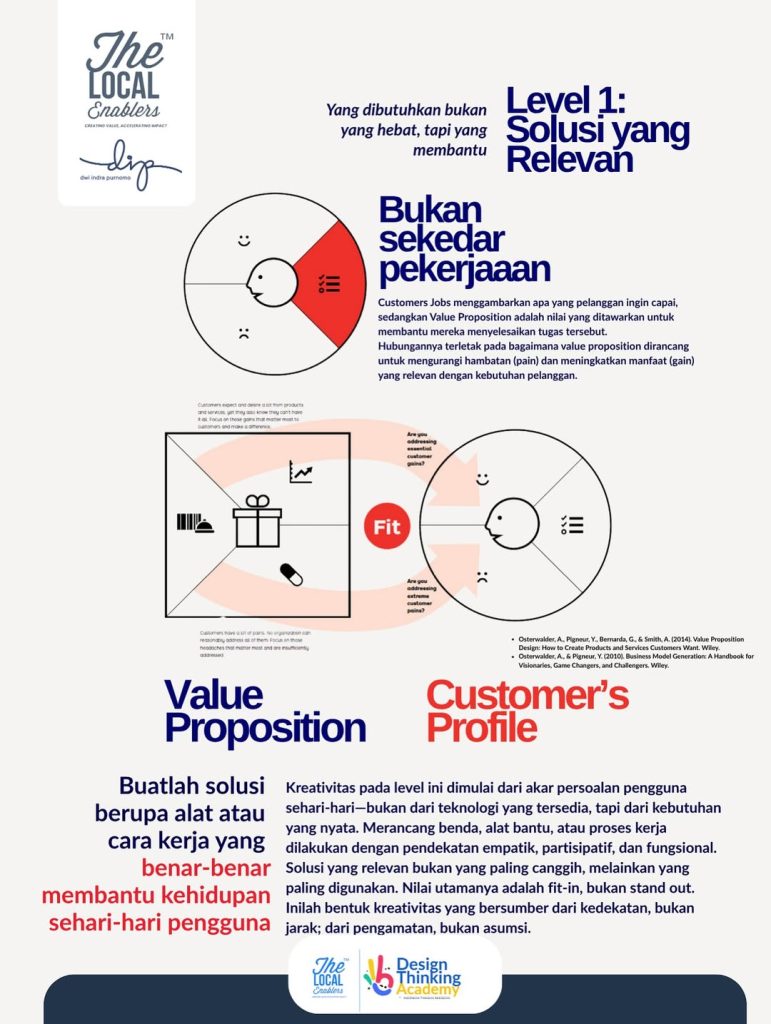

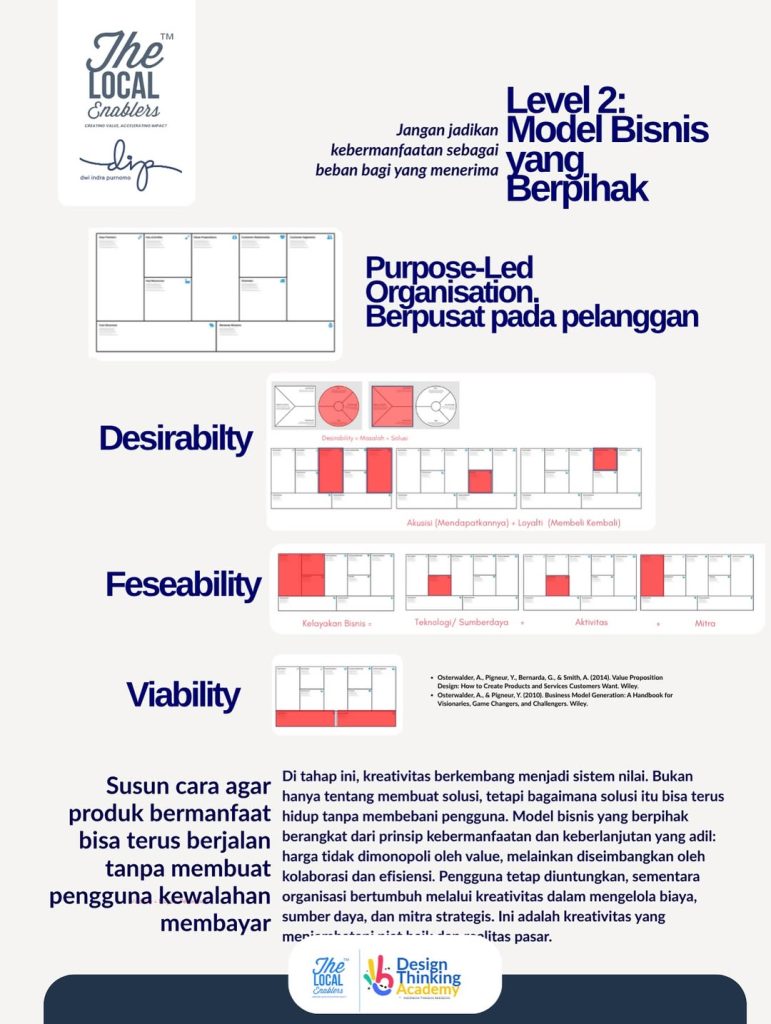

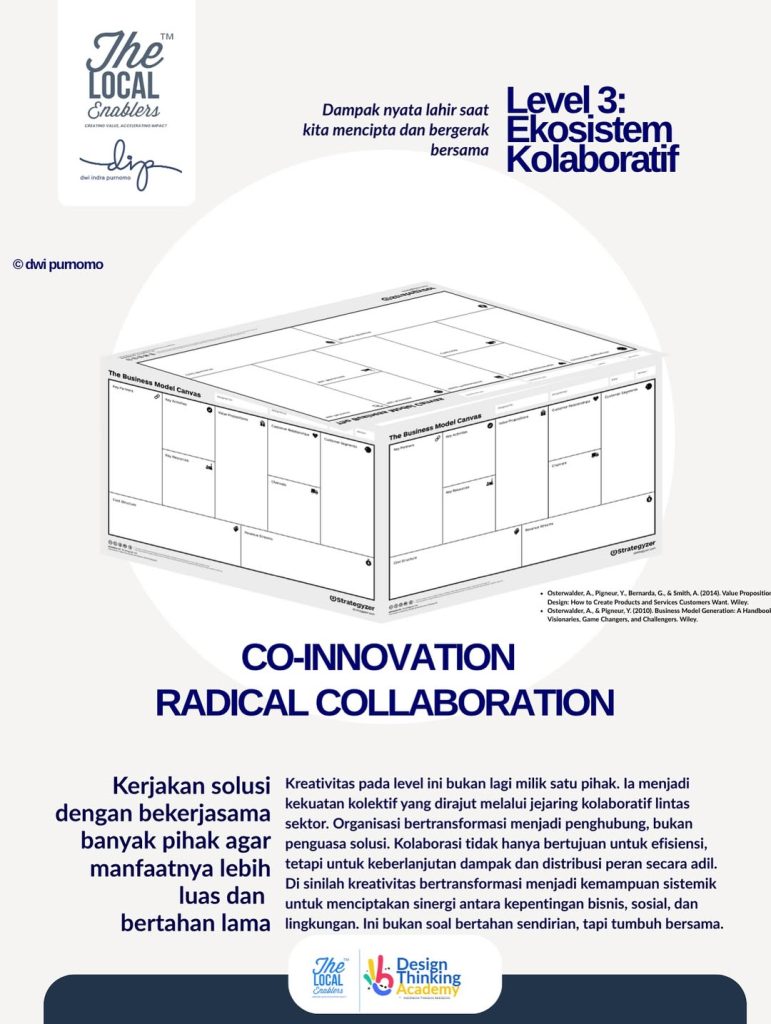

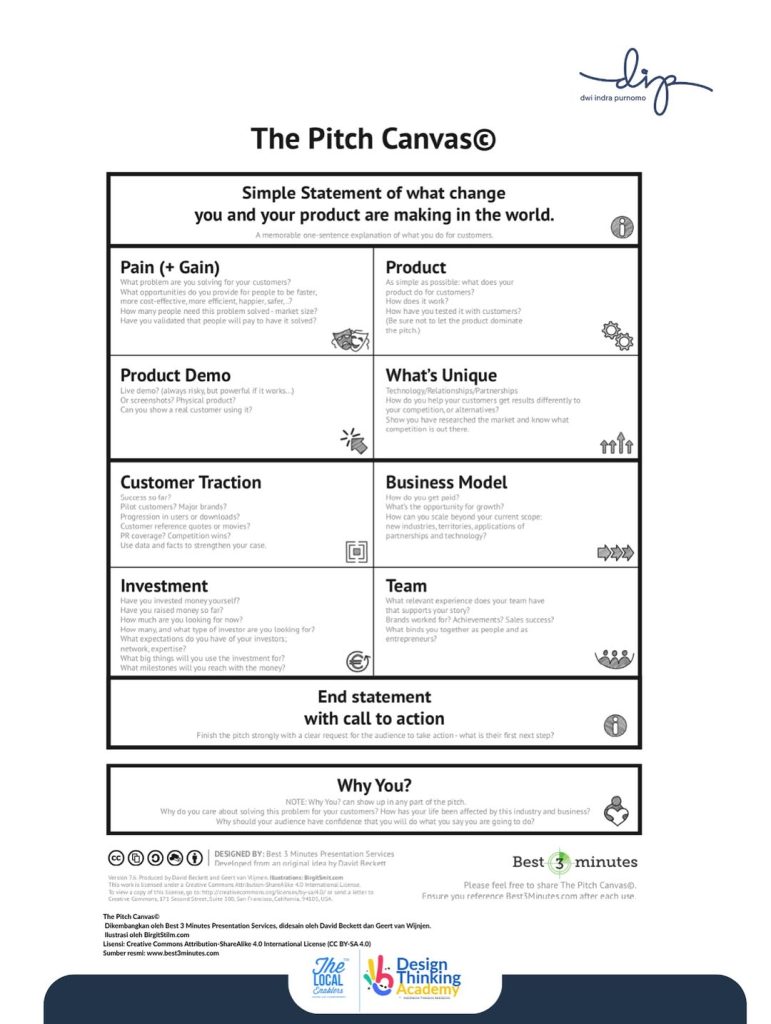

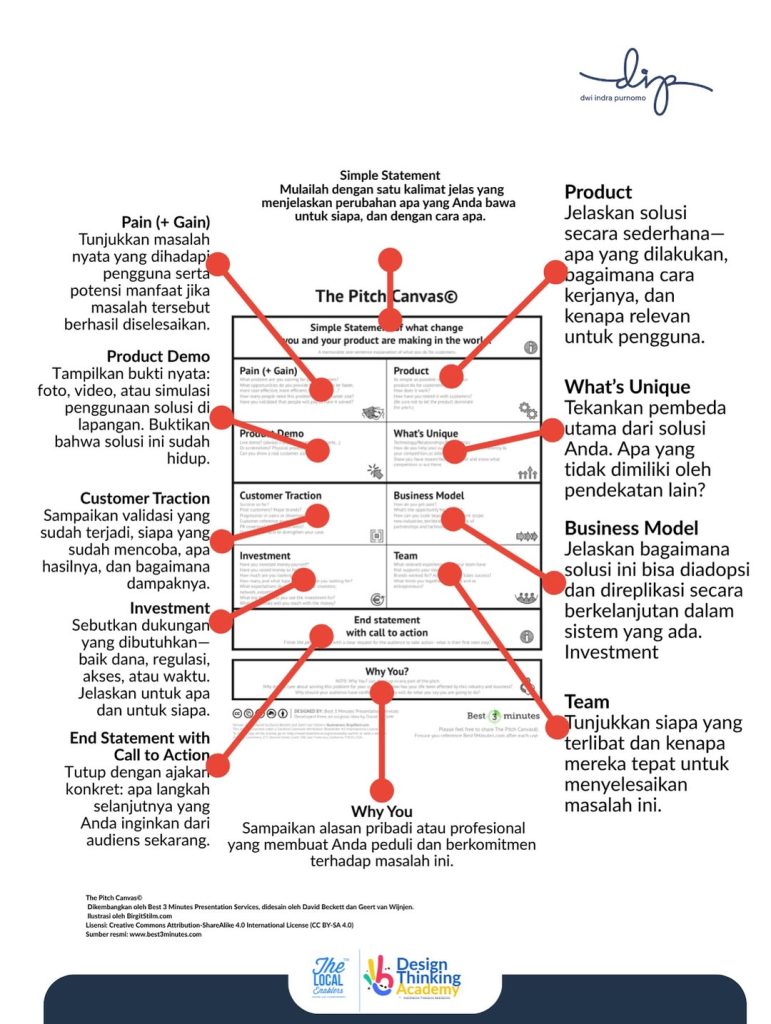

3. Re-Design Your Thinking! – Cara Mendesain Sistem Berpikir Kita

4. Transformative Education – Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan

🎁 HARGA SPESIAL PRE-ORDER (24 Juni – 31 Juli 2025)

🔸 Warna: Rp125.000/buku

🔸 Hitam Putih: Rp90.000/buku

💥 Beli 2 buku → Diskon 10%

💥 Beli 4 buku → HANYA Rp400.000 (warna) / Rp300.000 (hitam putih)

* BONUS:

Kelas GRATIS di Lokapasar Festival! (Untuk pemesanan 24 Juni – 2 Juli 2025).

Buku dapat langsung diambil di Lokapasar Festival yang akan diselenggarakan pada 7 Juli 2025, di Pasar Kreatif Jawa Barat

Gratis book signing dan konsultasi dengan mentor ahli

Info lebih lanjut mengenai Lokapasar Festival dapat diakses melalui instragram @lokapasar.festival

📲 Order sekarang via:

🔗 https://bit.ly/POManusiaKreatif

📞 WA: Putri 0816-777-379

📍 Follow: @thelocalenablers

📌 Jangan lewatkan juga keseruan kelas & aktivitas di Lokapasar Festival!