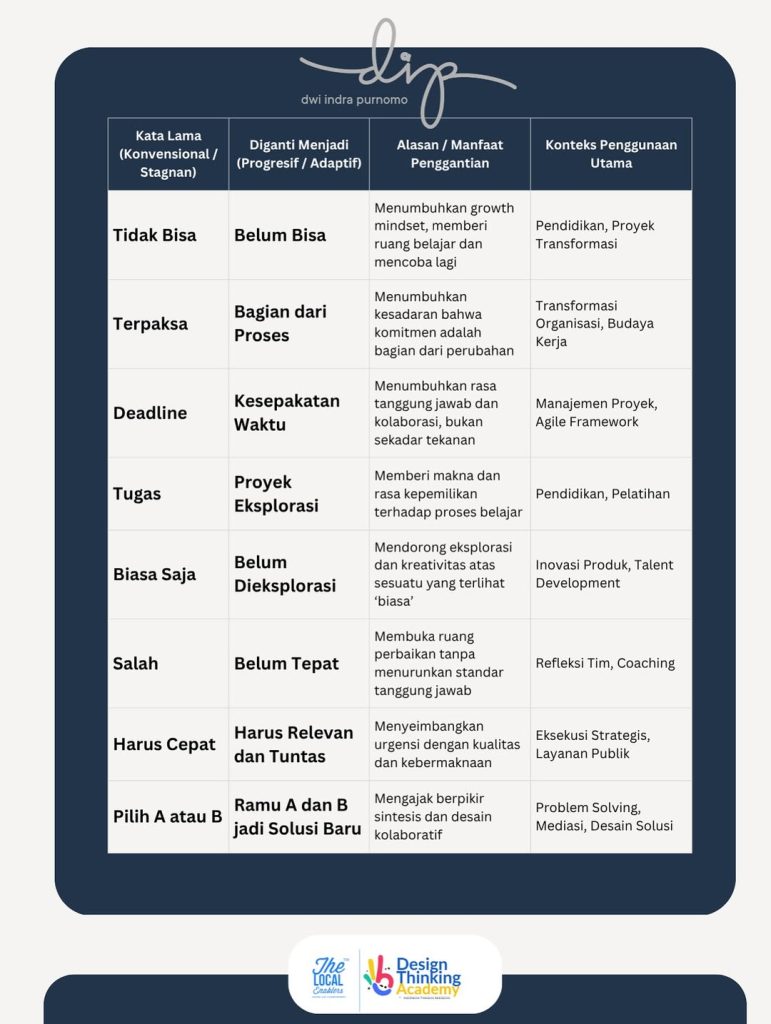

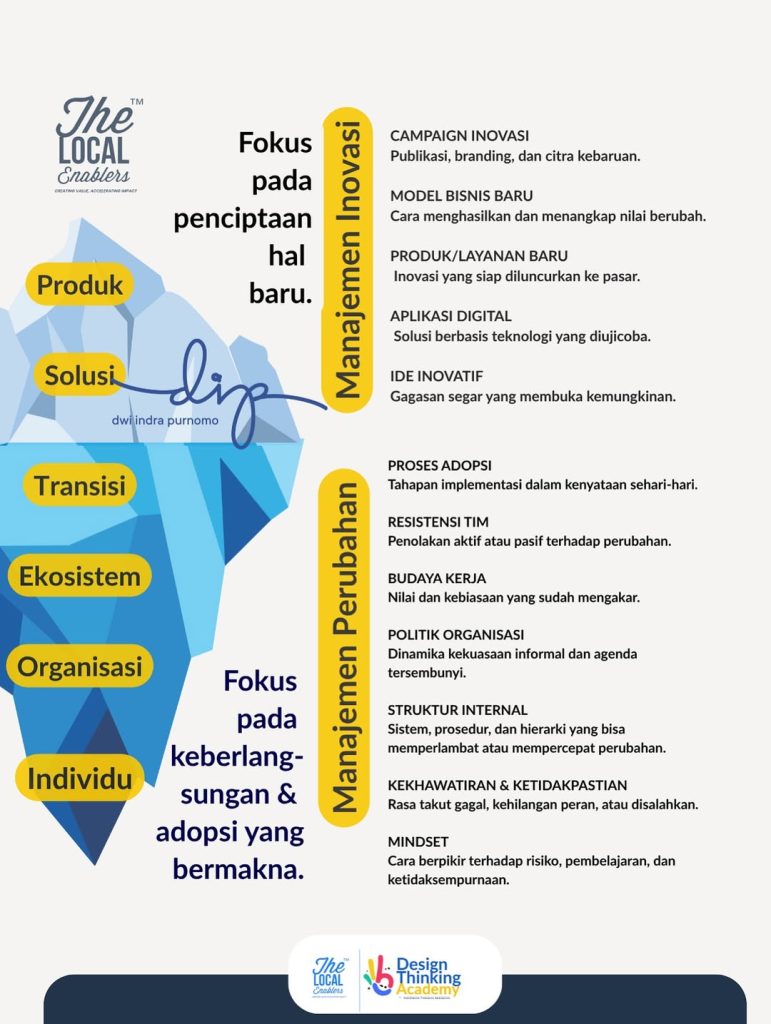

Kita pikir inovasi itu soal fitur baru, ide disruptif, atau teknologi tercanggih. Tapi ternyata, banyak perubahan besar justru berakar dari hal kecil, cara kita bersikap, merespons rekan kerja, atau mengambil keputusan. Bukan soal seberapa canggih idenya, tapi apakah perilakunya berubah? Di sinilah kita keliru: kita ingin transformasi, tapi perilakunya masih stagnan.

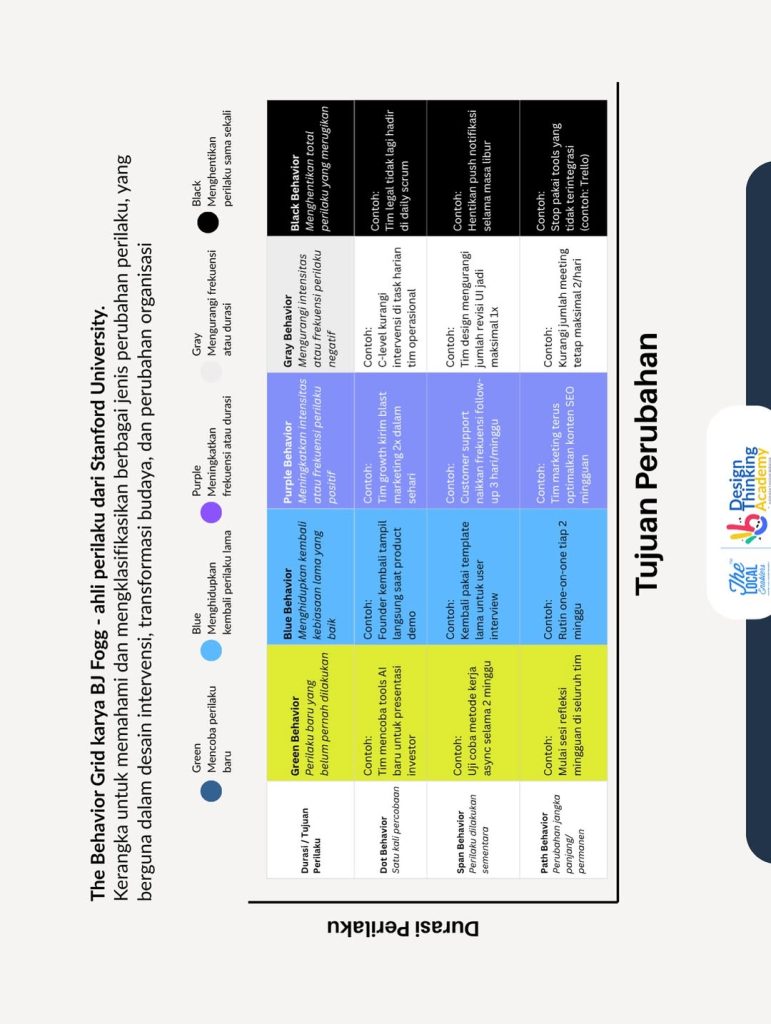

BJ Fogg mengajarkan bahwa perubahan bisa dimulai dari lima hal: memulai hal baru (green behavior), menghidupkan ulang yang dulu sempat baik (blue), meningkatkan frekuensi aksi positif (purple), mengurangi hal yang tidak sehat (gray), atau bahkan menghentikan total kebiasaan merusak (black). Ini bukan teori abstrak, ini bisa berarti sesederhana: “Berhenti menyalahkan user kalau fitur gagal dipakai.”

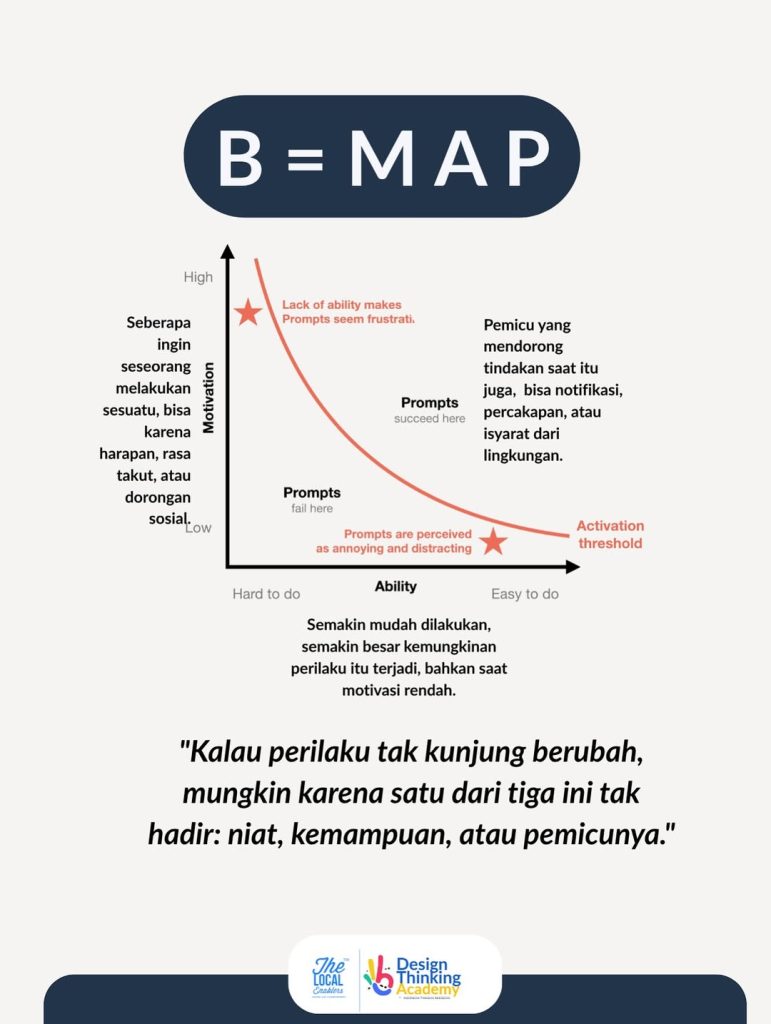

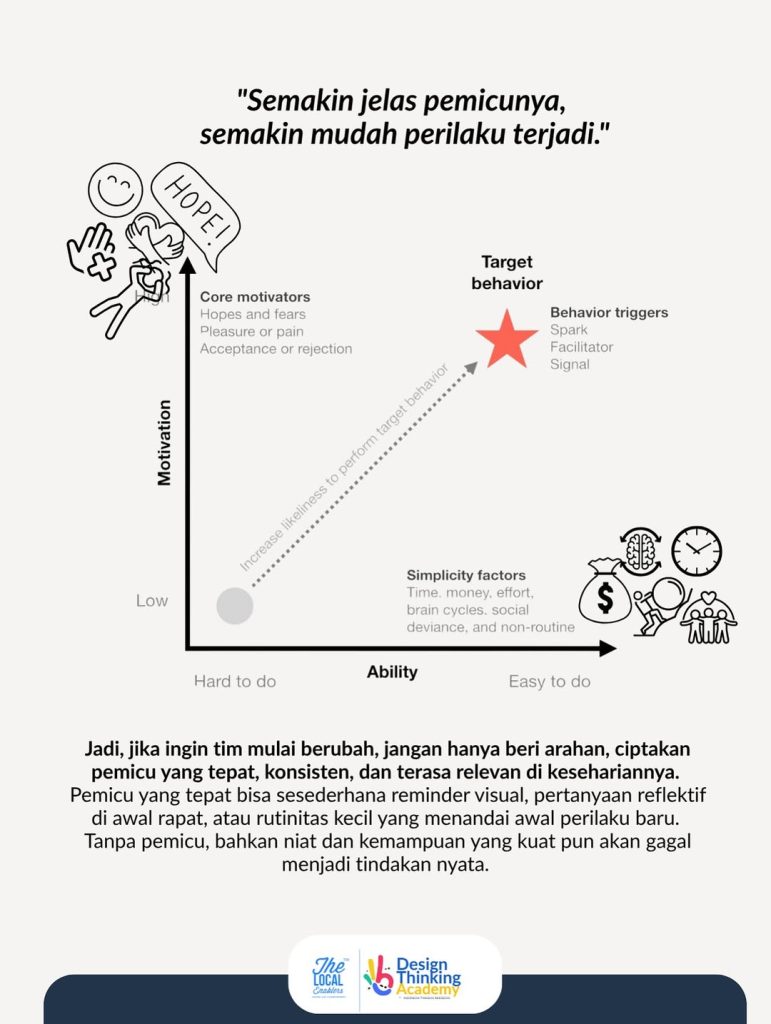

Tapi mengapa sulit dilakukan? Karena kita terlalu sering mengandalkan sistem dan SOP, tapi lupa membiasakan percakapan sehari-hari yang membangun. Kita ingin tim kreatif, tapi tak berani membuka ruang untuk gagal. Kita ingin budaya kolaboratif, tapi meeting masih jadi ajang kompetisi ego. Perubahan budaya bukan proyek HR, tapi urusan setiap individu di dalamnya.

Cobalah satu perubahan saja minggu ini. Minta feedback secara terbuka. Ucapkan terima kasih sebelum mengkritik. Matikan notifikasi 30 menit sebelum brainstorming. Jangan tunggu manajemen. Karena seperti kata Peter Senge: “People don’t resist change. They resist being changed.” Tapi mereka akan berubah… kalau diajak memulai dari sesuatu yang bisa mereka rasakan dan percayai.