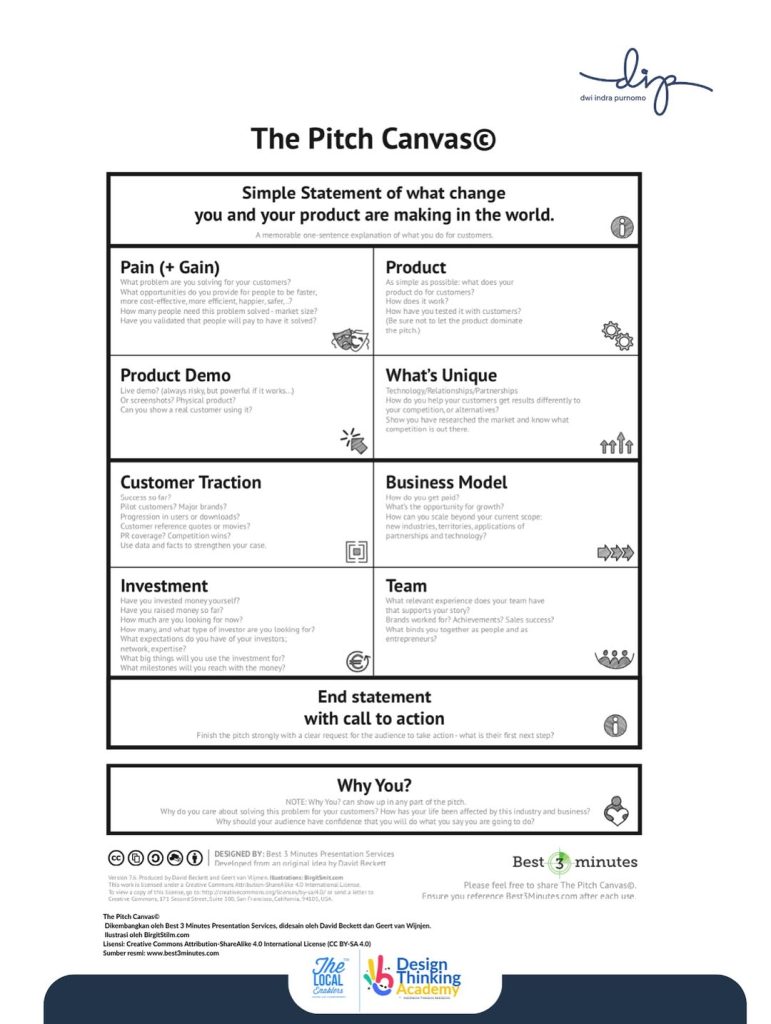

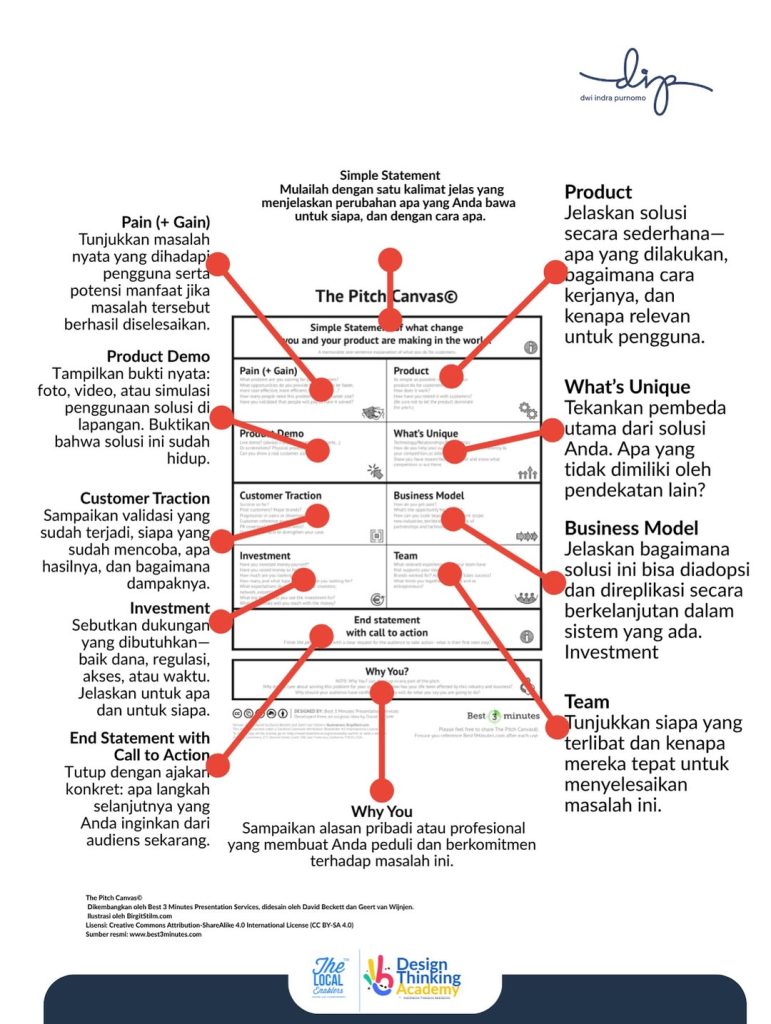

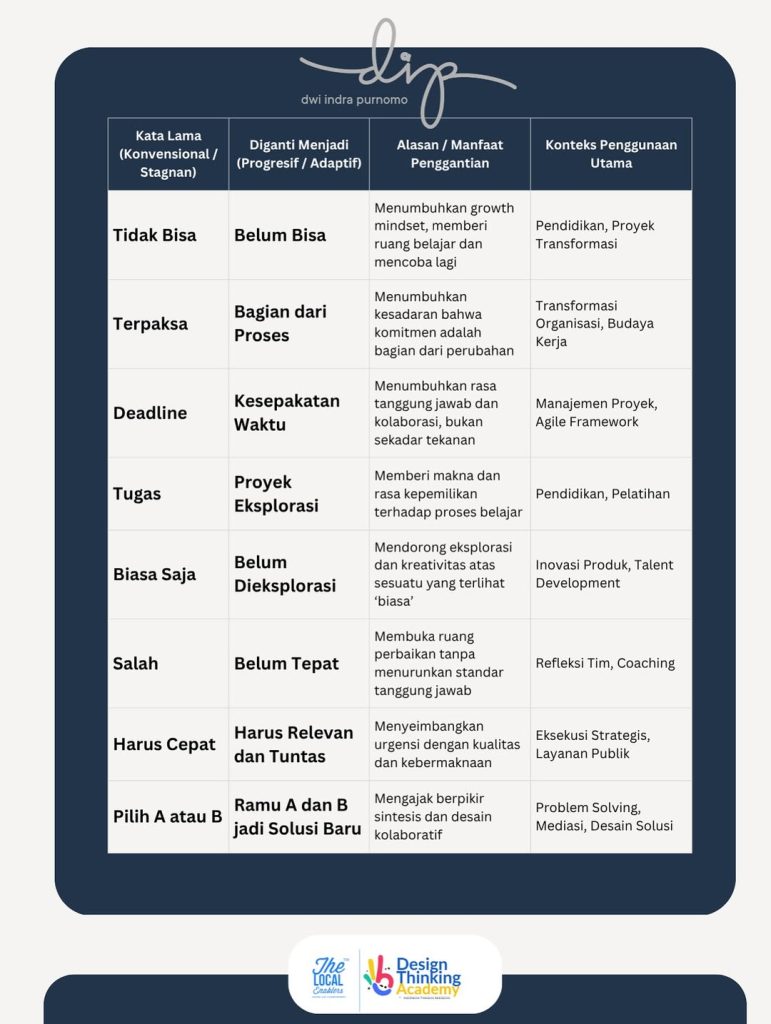

Jangan bilang lagi kami punya“produk,

tapi kami punya “solusi”

Jangan buru-buru bilang punya produk, kalau yang ditawarkan belum menjawab kebutuhan nyata. Dalam proses inovasi, terlalu banyak yang merasa selesai hanya karena telah menciptakan sesuatu. Padahal, dalam kacamata Design Thinking (DT) menciptakan produk hanyalah output. Ia belum tentu menjawab masalah, belum tentu digunakan, apalagi berdampak.

Seperti dijelaskan oleh Brown (2009) dalam Change by Design, DT menekankan pentingnya memulai inovasi dari empati pada pengguna, bukan dari teknologi / ide semata.

DT mengajarkan bahwa titik tolak inovasi bukan pada “apa yang bisa kita buat”, melainkan “masalah siapa yang kita pecahkan.” Mindset ini menuntut kita untuk turun ke lapangan, mendengar keluhan & harapan pengguna, serta menyelami konteks mereka secara utuh.

Produk yang berhasil bukan hanya yang selesai dibuat (done), tetapi yang terbukti digunakan & berdampak. Liedtka (2015), mengungkapkan bahwa pendekatan ini berorientasi pada penciptaan outcomes, perubahan perilaku, pengalaman yang lebih baik & penyelesaian masalah yang relevan, bukan hanya produk yang rapi secara teknis.

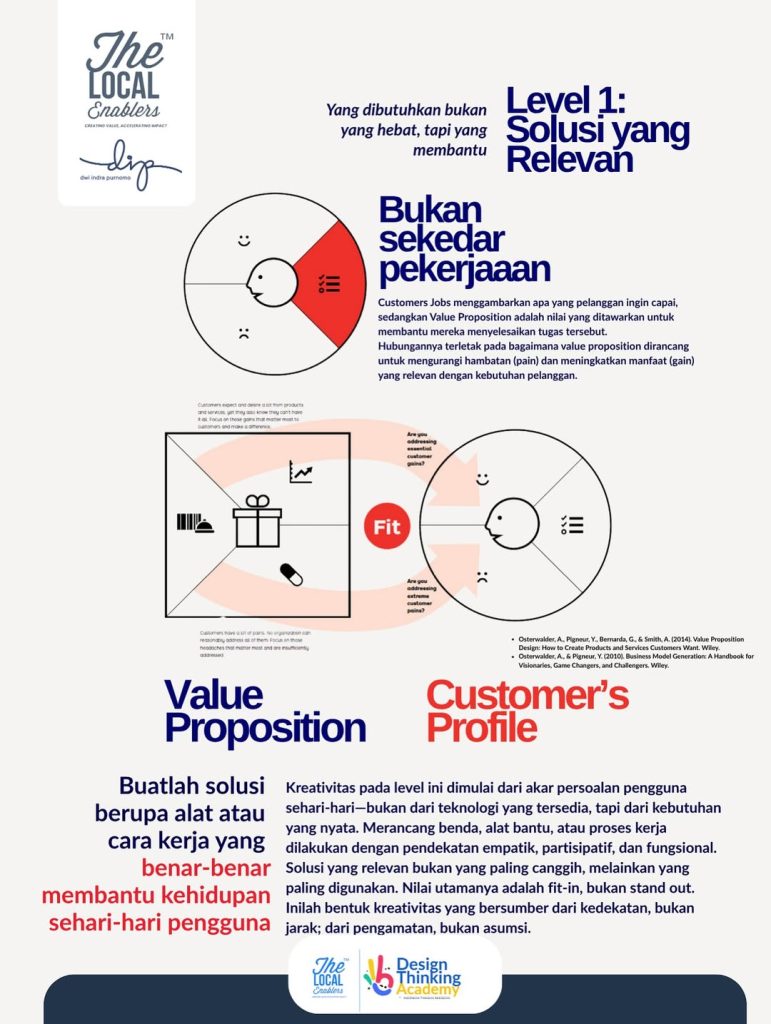

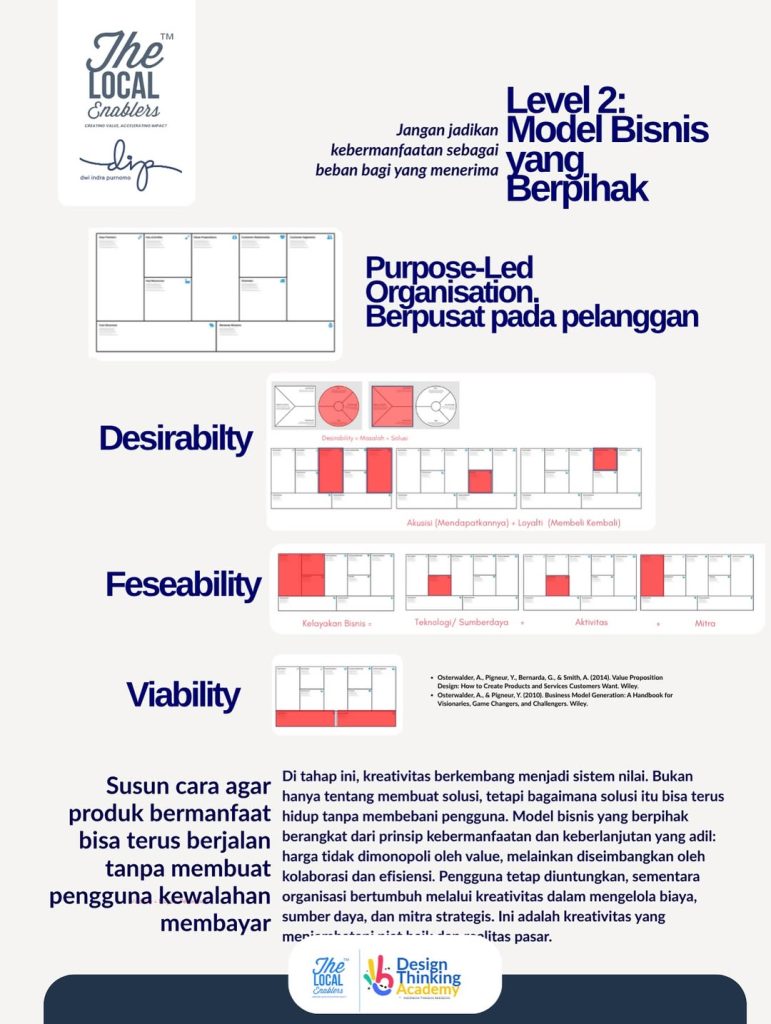

Dengan kata lain, produk yang tidak relevan sama saja dengan menjual payung di tengah kemarau. Tampak fungsional, tapi tak dibutuhkan. Inilah mengapa Tim Brown (2009) menyebut inovator sebagai “integrator of desirability, feasibility, and viability”, mereka bukan cuma pembuat barang, tapi penyelesai masalah. Inovasi tidak dilihat dari keunikan produknya, tapi dari kedalaman pemahamannya terhadap manusia. Human-centered innovation menempatkan pengguna sebagai titik pusat dari setiap keputusan desain, bukan sekadar sasaran akhir dari produk jadi.

Berhentilah sekadar memamerkan produk. Mulailah bicara tentang solusi. Bukan “kami sudah punya aplikasi”, tapi “kami bantu petani menjual hasil panen tanpa tengkulak.” Bukan “kami bikin platform digital”, tapi “kami bantu UMKM mengelola keuangan tanpa pusing.” Kita tak kekurangan teknologi, tapi kekurangan empati yang diwujudkan jadi solusi bermakna. Kelley & Kelley (2013) bilang, inovasi sejati lahir dari keberanian untuk bertanya: apa dampak yang benar-benar ingin kita ciptakan?