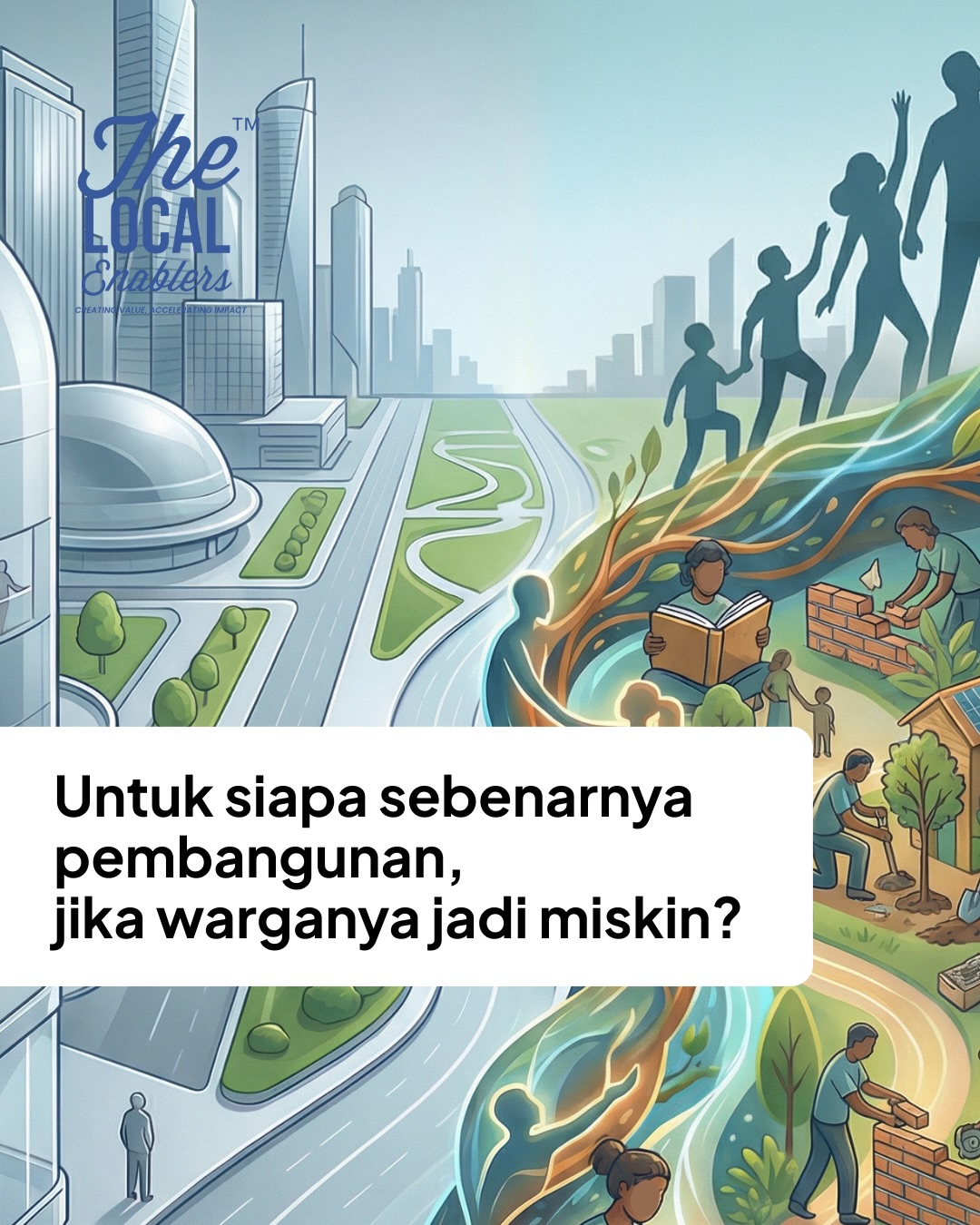

Melewati kawasan-kawasan yang tertata rapi di Bandung, Jakarta, hingga Tangerang, kita mudah merasa bahwa pembangunan telah berjalan ke arah yang benar. Jalan lebar, ruang publik nyaman, aktivitas ekonomi tampak hidup. Kita menikmatinya, seolah ikut merasakan kemajuan. Namun di balik itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: apakah orang-orang yang hidup di sekitar kawasan tersebut benar-benar ikut maju, atau hanya ikut menyaksikan perubahan dari pinggir?

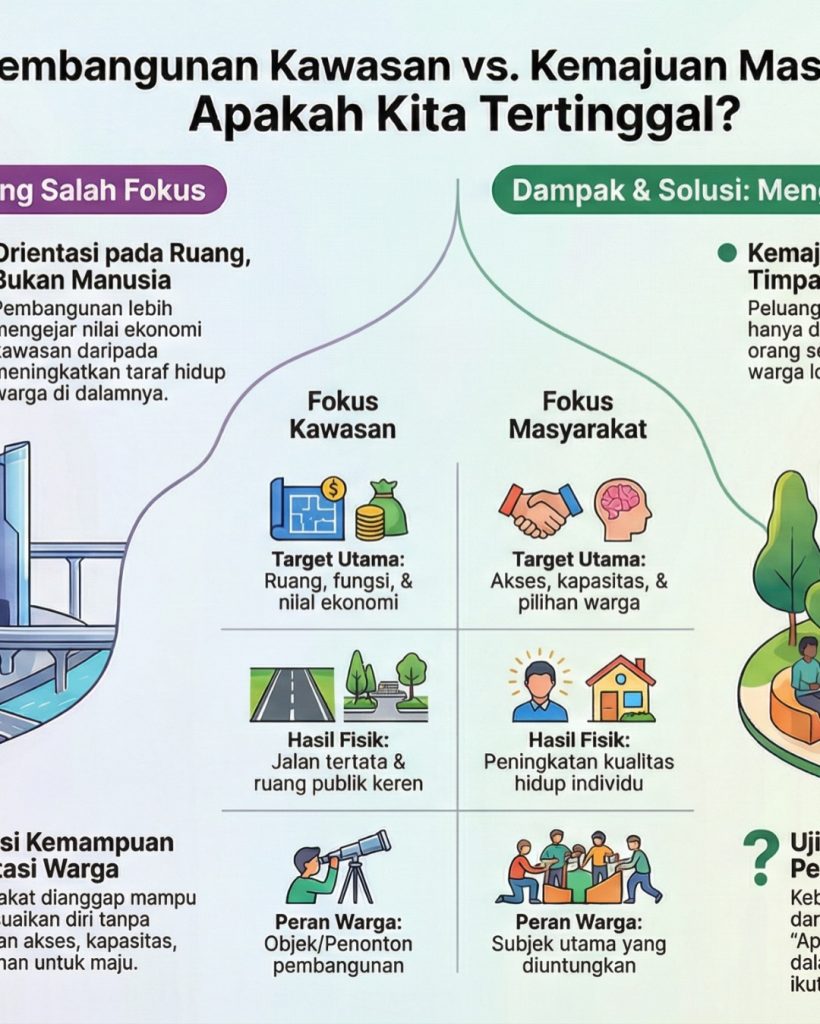

Banyak pembangunan dimulai dari ruang, dari fungsi lahan, nilai ekonomi, dan tampilan kawasan, dengan keyakinan bahwa manusia akan menyesuaikan diri. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Masyarakat hidup dengan keterbatasan akses, kapasitas, dan pilihan. Ketika pembangunan tidak berangkat dari realitas ini, kawasan bisa tumbuh rapi, tetapi kehidupan warganya tidak ikut menguat.

Pelan-pelan, jarak itu terasa. Peluang ekonomi baru hadir, tetapi tidak ramah bagi masyarakat lokal. Biaya hidup meningkat, ruang usaha menyempit, dan peran warga bergeser. Mereka tetap tinggal di tempat yang sama, namun tidak lagi menjadi bagian utama dari cerita kemajuan. Dalam situasi seperti ini, kemiskinan bukan kegagalan individu, melainkan hasil dari pembangunan yang tidak membaca kehidupan manusia secara utuh.

Karena itu, pembangunan kawasan seharusnya dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana. Ukuran keberhasilannya bukan pada seberapa rapi ruang ditata atau seberapa ramai aktivitas terlihat, tetapi pada apakah masyarakat memperoleh kapasitas baru, pilihan hidup yang lebih luas, dan posisi yang lebih bermartabat. Tanpa orientasi ini, pembangunan akan terus tampak berhasil, namun hanya sebagai pemandangan yang indah, bukan sebagai proses yang benar-benar memajukan kehidupan masyarakatnya.

Growth without inclusion turns progress into displacement