Setiap langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membuka pintu kebaikan yang tak terduga. Sering kali, perubahan besar bermula dari niat tulus dan tindakan sederhana, sebuah percakapan, pelatihan, atau kesempatan yang memberi harapan. Ketika satu pintu kebaikan terbuka hari ini, ia membawa potensi untuk mengubah arah hidup seseorang, bahkan mengangkat sebuah keluarga dari belenggu ketidakberdayaan.

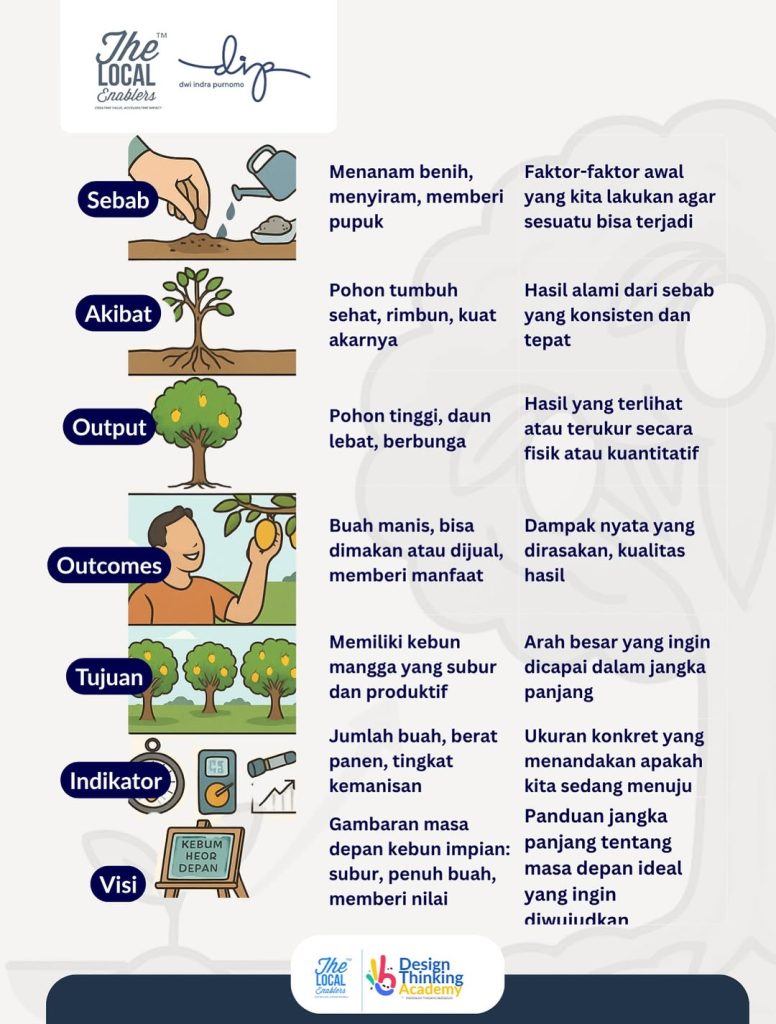

Kemiskinan tidak hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang terbatasnya akses, kesempatan, dan rasa percaya diri untuk tumbuh. Maka, setiap upaya untuk menciptakan ruang belajar, memperluas jaringan, atau menumbuhkan semangat berbagi, adalah bagian penting dari memutus rantai kemiskinan yang diwariskan secara sistemik. Kebaikan yang dibangun bersama mampu menjadi penawar atas ketimpangan yang selama ini dianggap biasa.

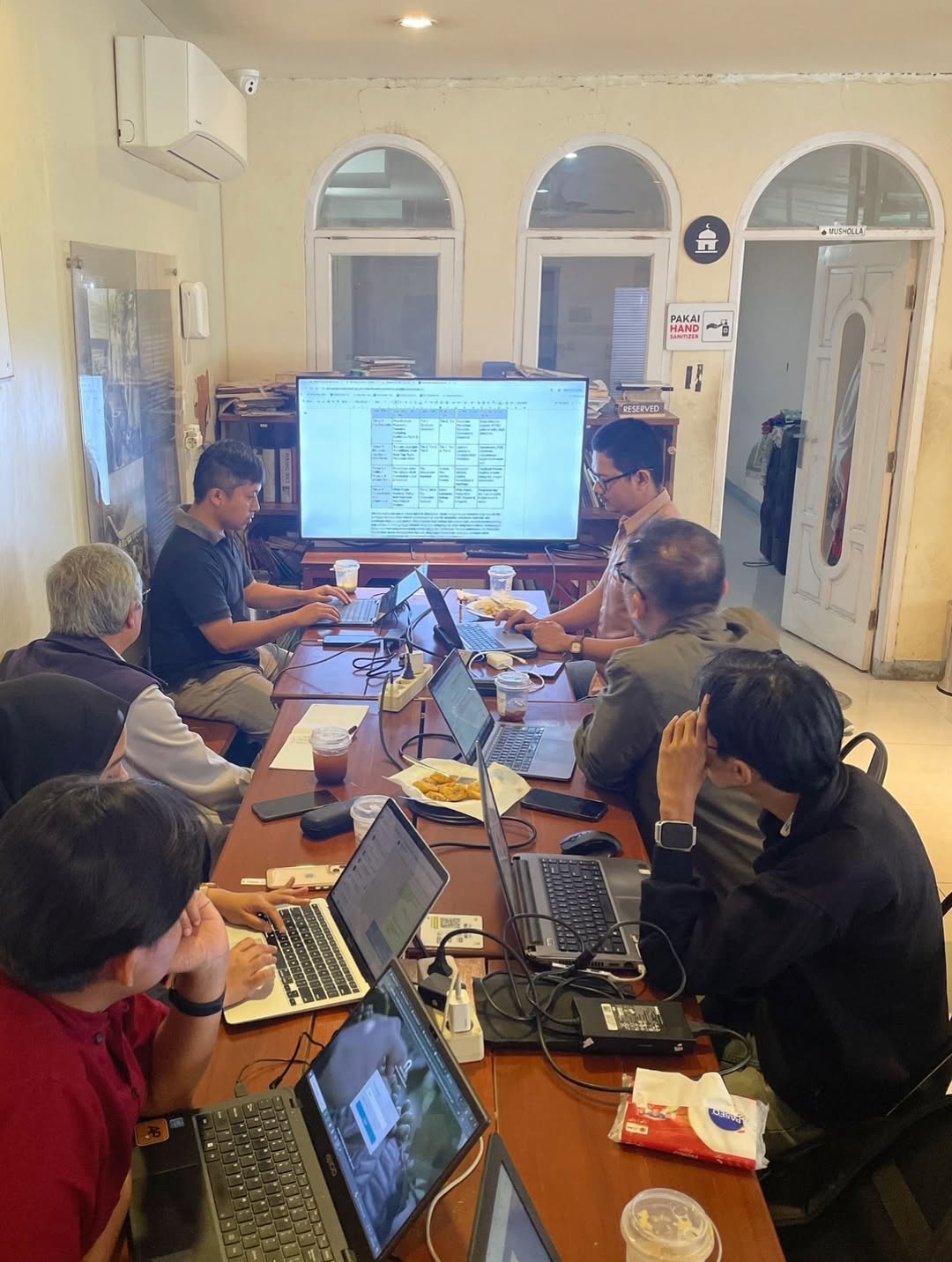

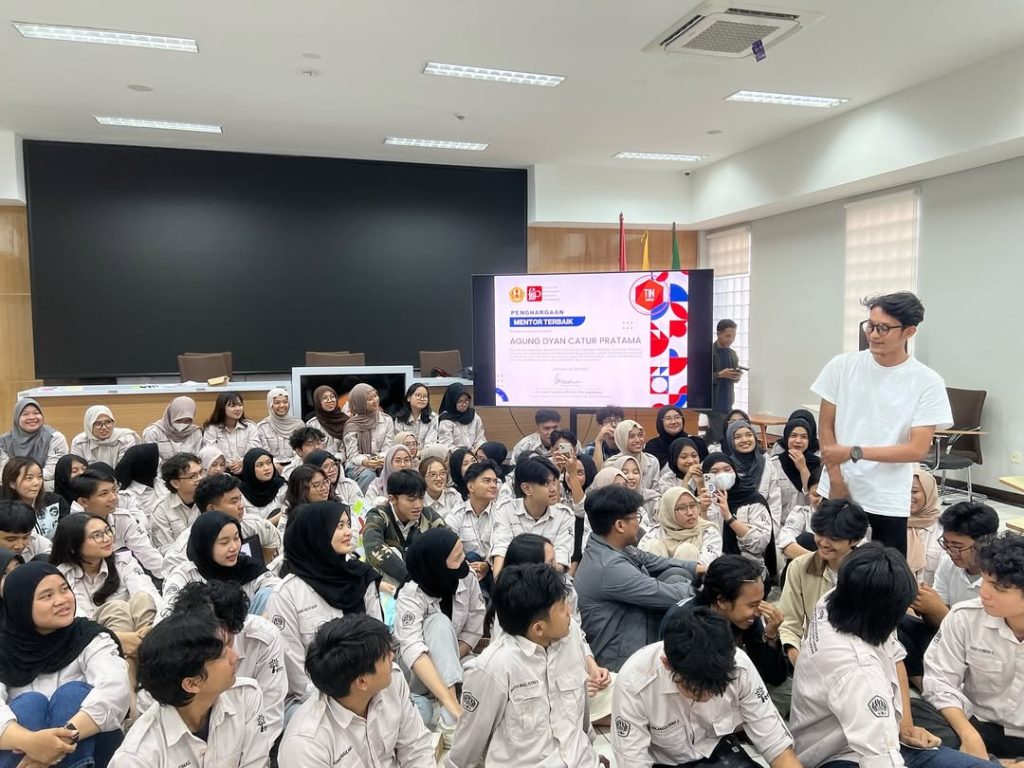

Gerakan membuka pintu kebaikan bukanlah tugas satu orang atau satu lembaga, melainkan panggilan kolektif. Ketika individu, komunitas, dan berbagai pihak berjalan bersama dalam semangat kolaborasi, maka terbentuklah ekosistem yang saling menguatkan. Dari sinilah lahir perubahan, bukan dari kekuatan besar, tapi dari kebersamaan yang konsisten dan berakar pada niat baik.

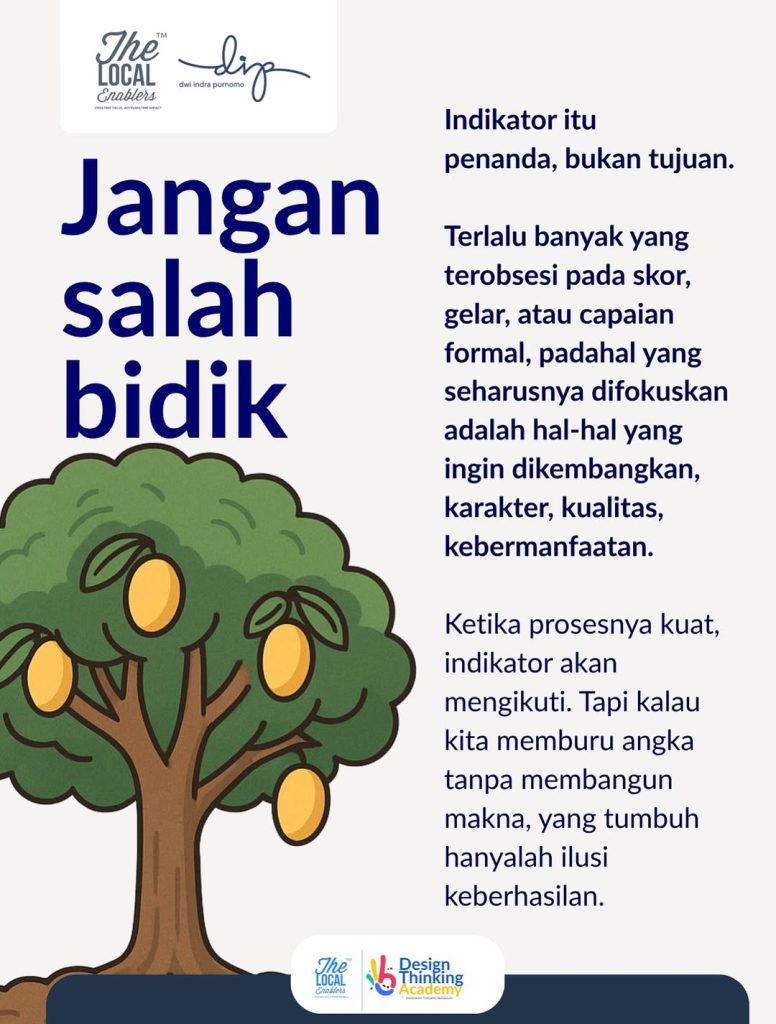

Karena itu, percaya bahwa satu langkah kebaikan yang dilakukan hari ini, sekecil apa pun, bisa menjadi awal dari tertutupnya seribu pintu kemiskinan di masa depan. Setiap orang punya peran, setiap langkah punya arti. Kebaikan yang tumbuh hari ini adalah investasi terbaik bagi masa depan yang lebih adil dan penuh harapan.

For every step we walk together, The Local Enablers seeks to be the witness that one door of goodness opened today can shut a thousand doors of poverty tomorrow.