Leaders Change, Mindsets Remain

Mengapa Pergantian Pemimpin Tidak Selalu Menghasilkan Regenerasi

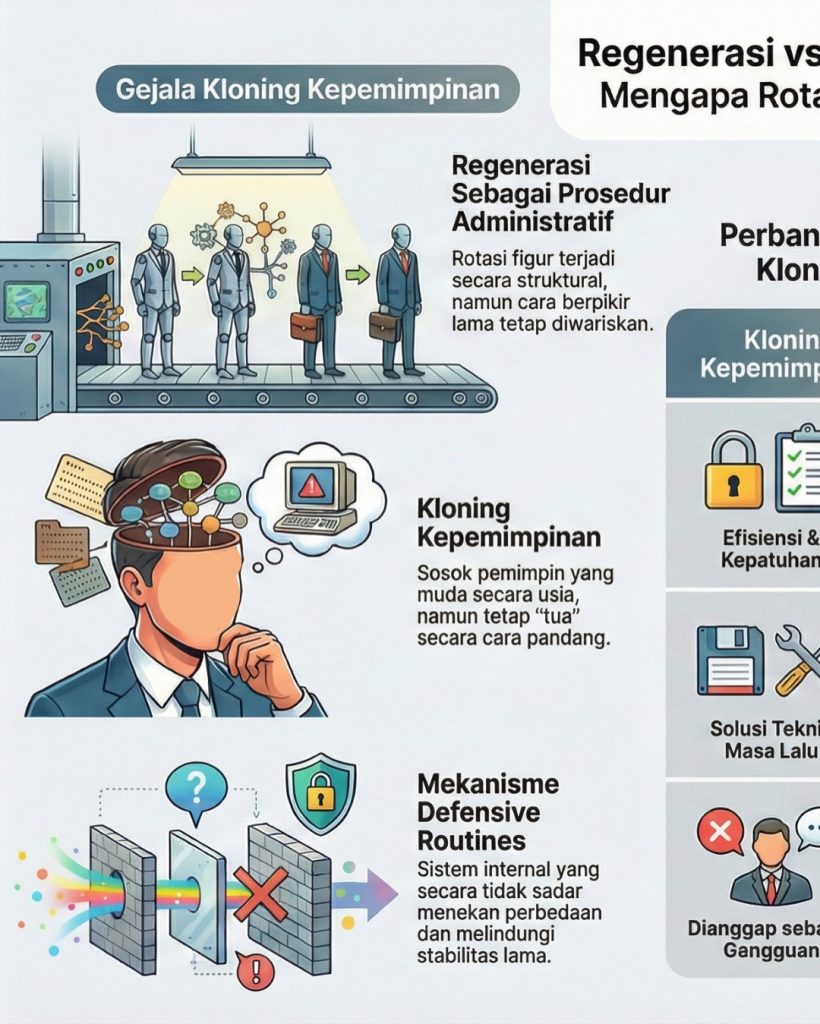

Dalam banyak organisasi, pergantian kepemimpinan kerap disalahartikan sebagai regenerasi. Secara struktural figur memang berganti, tetapi secara substantif yang diwariskan tetap cara berpikir lama dalam memaknai masalah, risiko, dan keberhasilan. Seperti dikritik oleh Peter Senge, organisasi dapat terus bergerak dan tampak sehat, namun gagal menjadi learning organization karena tidak pernah memperbarui mental models yang mengarahkan keputusan strategis. Regenerasi pun berhenti sebagai prosedur administratif, bukan pembaruan kepemimpinan yang sesungguhnya.

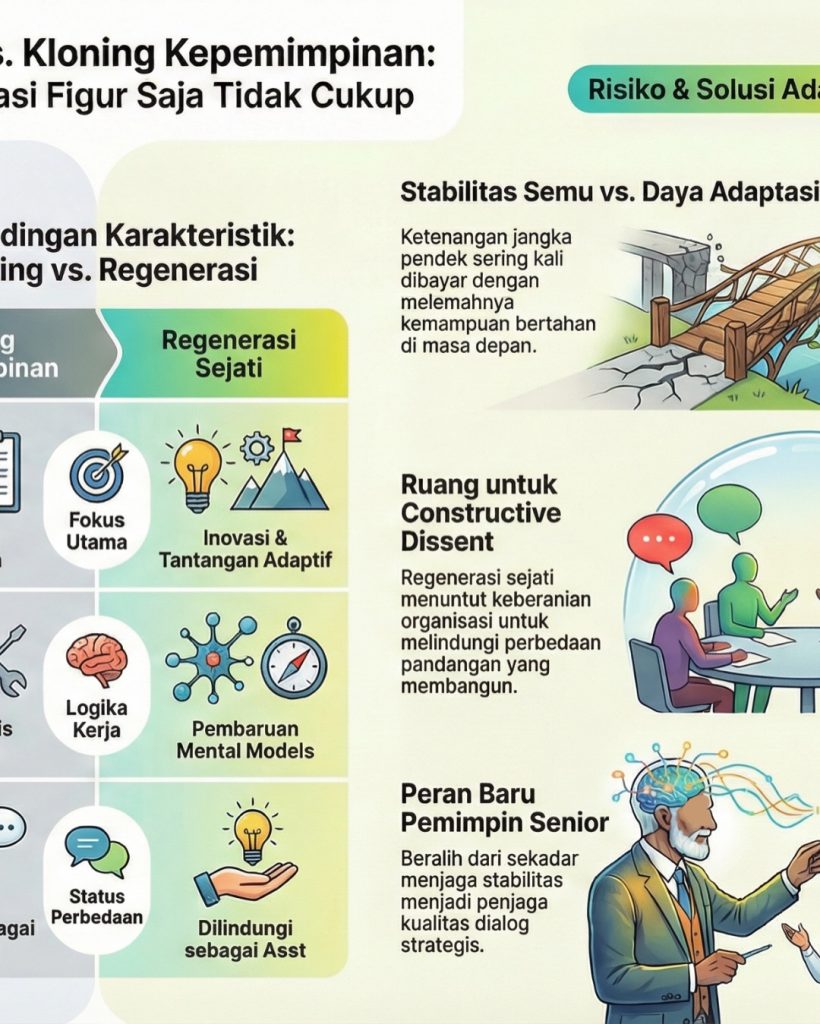

Kemandekan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari desain sistem internal. Konsep defensive routines dari Chris Argyris menunjukkan bagaimana organisasi secara tidak sadar melindungi cara berpikir dominan dan menekan perbedaan. Sistem promosi dan kaderisasi cenderung memilih pemimpin yang paling aman dan patuh terhadap logika lama. Akibatnya, generasi muda belajar bahwa penyesuaian diri lebih dihargai daripada keberanian berpikir, sehingga regenerasi berubah menjadi kloning kepemimpinan: muda secara usia, tua secara cara pandang.

Pola ini memang menciptakan stabilitas jangka pendek, konflik minim dan konsensus cepat, namun menyimpan risiko jangka panjang. Ronald Heifetz menegaskan bahwa tantangan adaptif tidak dapat dijawab dengan solusi teknis atau pengalaman masa lalu. Ketika ketidakpastian dihadapi dengan logika lama, inovasi menyempit menjadi efisiensi dan dialog strategis berubah menjadi ritual pembenaran. Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus dipahami sebagai proses kognitif dan kultural yang disengaja. Edgar Schein mengingatkan bahwa asumsi dasar yang jarang dipertanyakan justru paling menentukan arah organisasi. Tanpa pembaruan cara berpikir, organisasi mungkin terus berjalan, namun semakin jauh dari kemampuan untuk bertahan dan relevan🙌