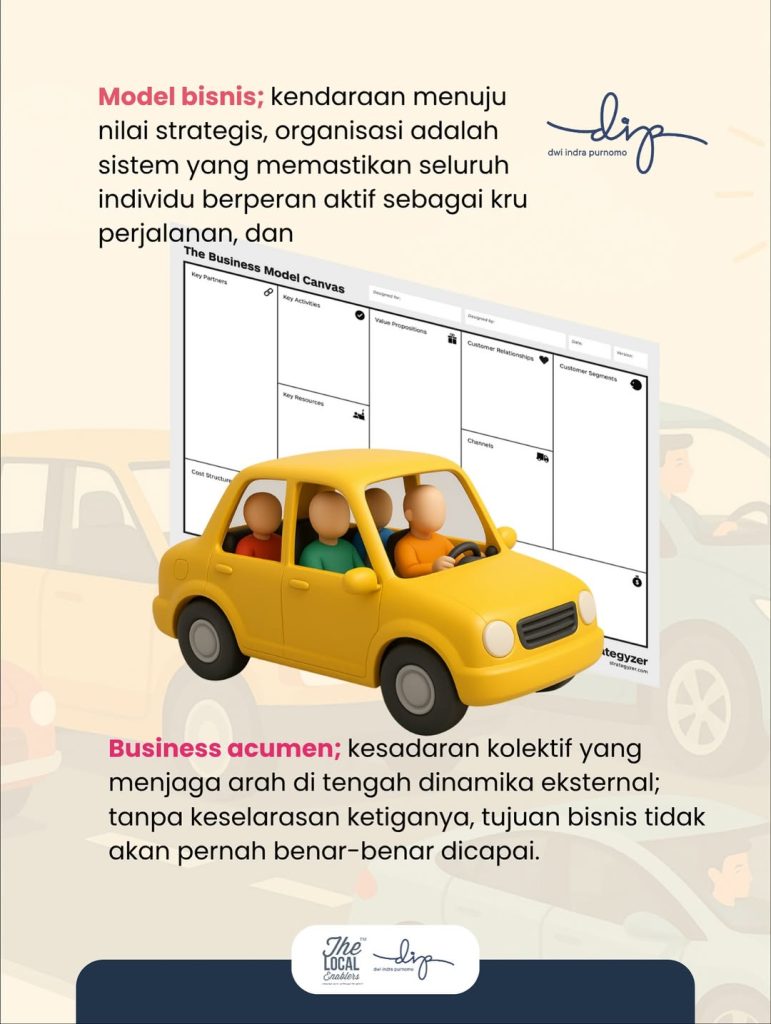

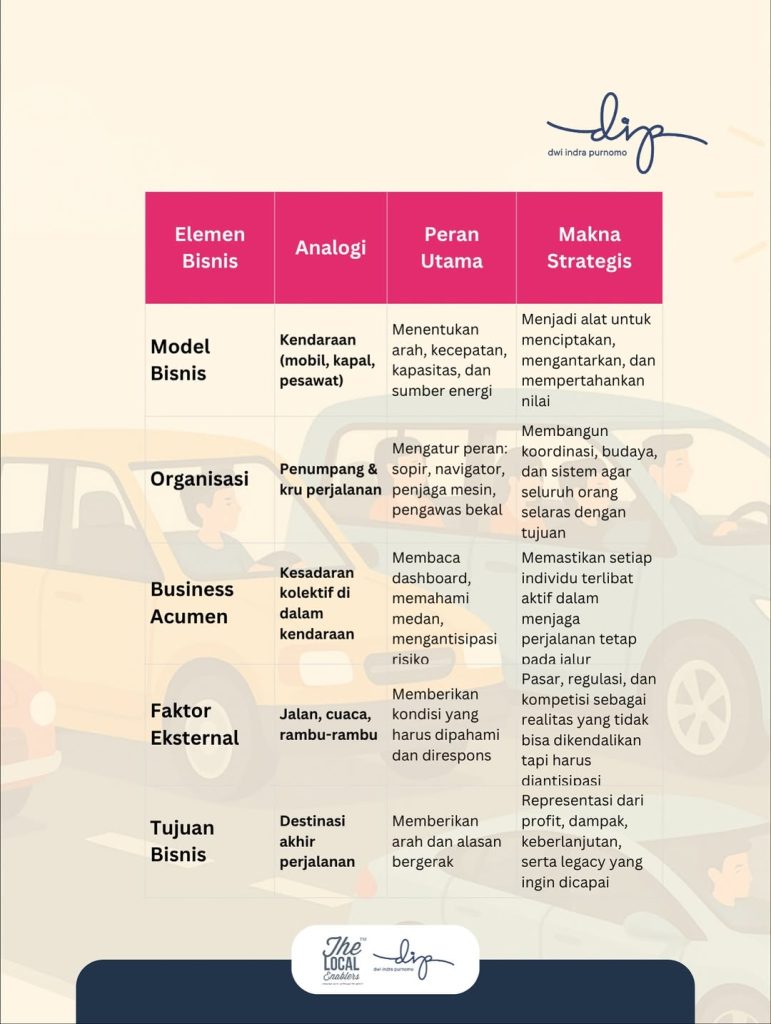

Model Bisnis Vs Business Acumen

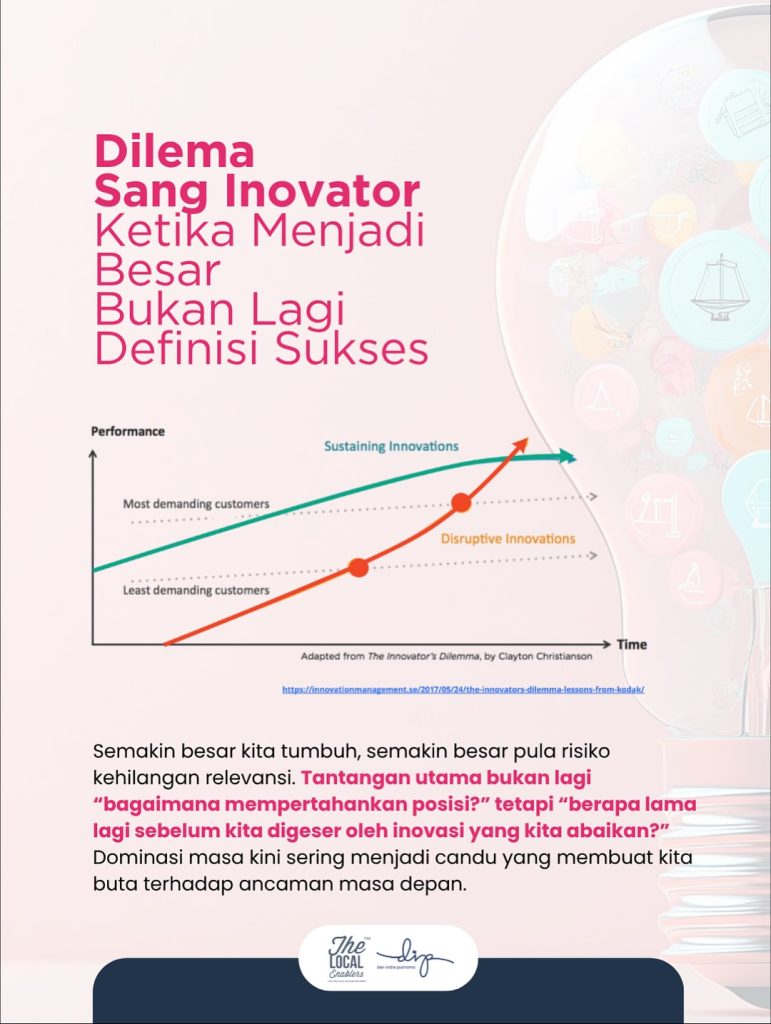

Bayangkan kita tengah melakukan perjalanan menuju masa depan yang lebih besar dari sekadar angka keuntungan, sebuah tujuan yang menghadirkan makna, pengaruh, dan jejak kebaikan. Perjalanan ini membutuhkan kendaraan yang tepat, dan itulah peran model bisnis. 🚗🚙🚕🚘🚕

Seperti mobil yang kita pilih untuk menembus berbagai medan, model bisnis menentukan bagaimana energi dikelola, seberapa cepat kita bergerak, dan sejauh mana kita mampu menjangkau peluang yang belum tersentuh. Kendaraan ini bukan hanya alat transportasi, tetapi pernyataan tentang visi dan keberanian kita menentukan arah.

Namun kendaraan tidak akan pernah mencapai tujuan jika manusia di dalamnya berjalan sendiri-sendiri. Di sinilah organisasi menjadi jiwa yang menggerakkan perjalanan. Organisasi bukan sekadar susunan struktur, tetapi ruang hidup yang menyatukan hati, pikiran, dan kontribusi. Ia mengubah sekumpulan individu menjadi kru perjalanan, yang bukan hanya duduk sebagai penumpang, tetapi mengambil peran aktif memastikan kendaraan tetap stabil, semua terhubung dengan tujuan, dan tidak ada satu pun yang merasa tertinggal🚀

Dan yang membuat perjalanan ini benar-benar bermakna adalah kesadaran kolektif atau business acumen. Ia adalah cahaya di dalam diri setiap orang yang membuat mereka peka terhadap arah angin, curah hujan perubahan, dan setiap titik kritis dalam perjalanan. Business acumen menjadikan setiap orang bukan sekadar pengikut, tetapi penjaga masa depan bersama. Ketika semua memiliki kesadaran ini, kendaraan bisnis tidak hanya melaju cepat—tetapi melaju dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan keberkahan menuju tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar tiba: yaitu meninggalkan jejak yang memajukan kehidupan banyak orang.

Pada akhirnya, keberhasilan bisnis ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita bergerak, tetapi oleh apakah seluruh tim terlibat aktif menjaga arah dan memastikan perjalanan ini benar-benar sampai pada tujuan strategis yang kita sepakati🎉