Berhenti Jadi Pahlawan. Bangun Sistemnya.

Coba jujur sebentar.

Pernah merasa bangga karena organisasi “nggak jalan” tanpa kita? Semua keputusan harus lewat kita. Semua masalah mentok kalau kita belum turun tangan. Rasanya enak, merasa penting, dibutuhkan.

Tapi mundur satu langkah:

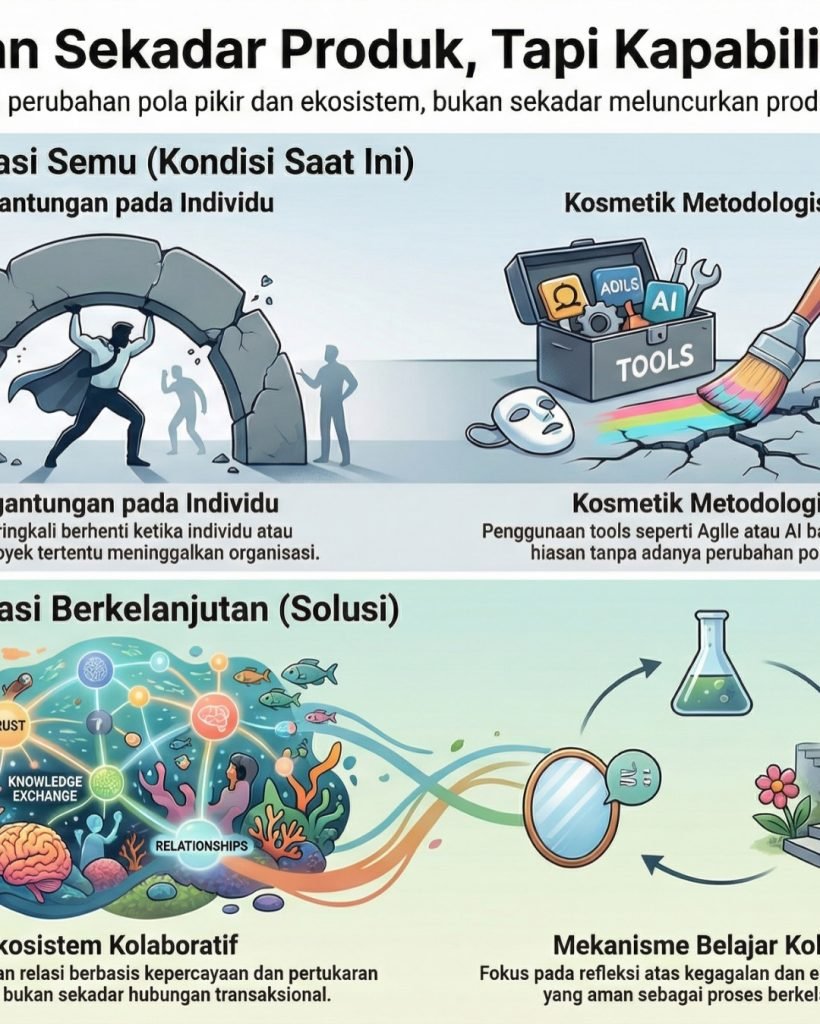

itu bukan tanda organisasi yang kuat. Itu tanda organisasi yang rapuh. Berdiri di atas stamina satu orang. Begitu orang itu kelelahan atau sakit, semuanya goyang. Kalau keberlanjutan masih tergantung seberapa kuat kita begadang, yang kita bangun bukan organisasi, tapi ketergantungan.

Organisasi yang sehat bukan yang punya satu orang paling jago, tapi yang punya sistem paling jelas. Sistem bikin kerja nggak tergantung mood. Budaya bikin arah tetap konsisten meski orangnya berganti.

Dan soal ukuran sukses, jangan berhenti di “kaya” (angka tercapai) atau “sejahtera” (tim nyaman). Yang bermakna itu makmur: manfaatnya terasa sampai ke luar lingkaran kita. Orientasi angka bikin energi cepat habis. Orientasi kebermanfaatan bikin daya tahan jauh lebih panjang.

Masalahnya sering bukan di tim, tapi di ego kita. Merasa belum ada yang bisa kerja sebaik kita. Takut kualitas turun kalau dilepas. Padahal ujian kepemimpinan justru di situ: apakah organisasi tetap jalan tanpa kita ngurusin hal teknis setiap hari?

Cara berpikir, standar kerja, pola keputusan, harus ditulis, dibagikan, dilatihkan. Mau pakai AI atau SOP manual, yang penting nggak lagi cuma tersimpan di kepala kita.

Tes sederhana: kalau besok kita nggak aktif, apakah organisasi tetap hidup dengan derap langkah yang sama? Kalau belum, berarti kita baru berlari, belum membangun kendaraan. Dan kendaraan itulah yang bikin kebaikan terus bergerak, bahkan ketika giliran kita sudah selesai.