Banyak organisasi tampak sibuk, padahal hanya menunda kemundurannya. Rapat demi rapat, proyek demi proyek, target jangka pendek dikejar dengan nafas tersengal. Tanpa mindset yang benar dan kebiasaan kecil yang konsisten, semua itu hanyalah fatamorgana produktivitas. Organisasi bisa tampak hidup, padahal sekarat pelan-pelan, diperbudak rutinitas tanpa arah jangka panjang.

Drucker (1963) sudah mengingatkan: “There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” Sibuk bukanlah tanda kemajuan. Lebih parah lagi, budaya komunikasi sering jadi racun. Tim hanya bicara saat masalah meledak, selebihnya memilih diam. Padahal diam membunuh ide sebelum lahir.

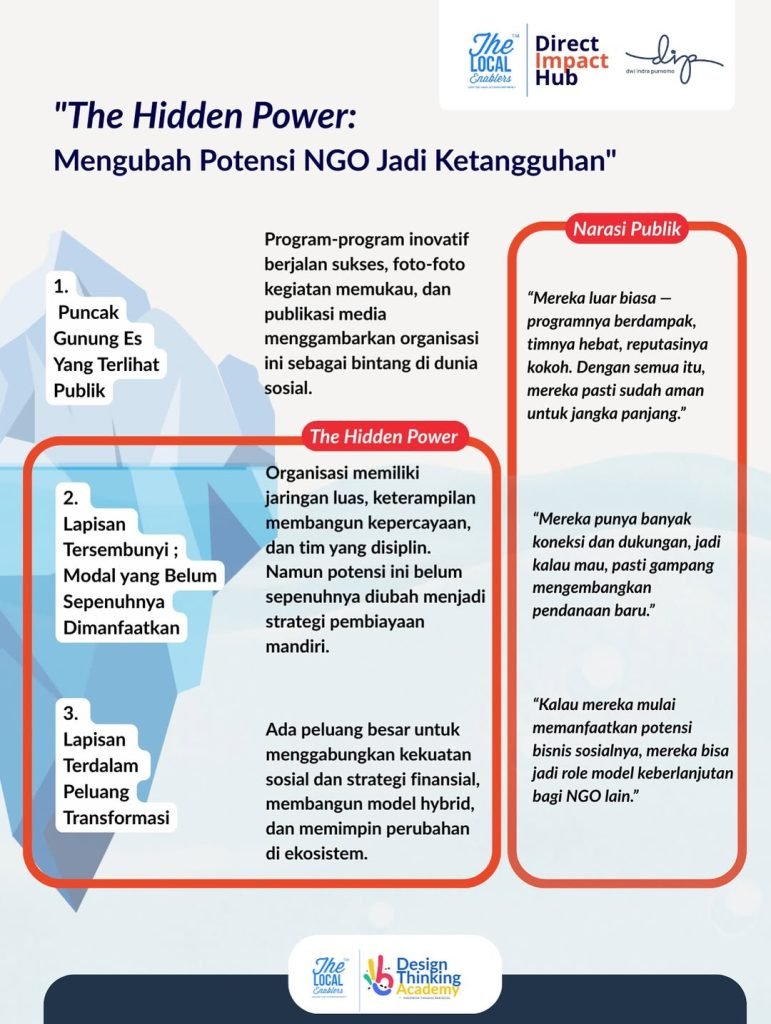

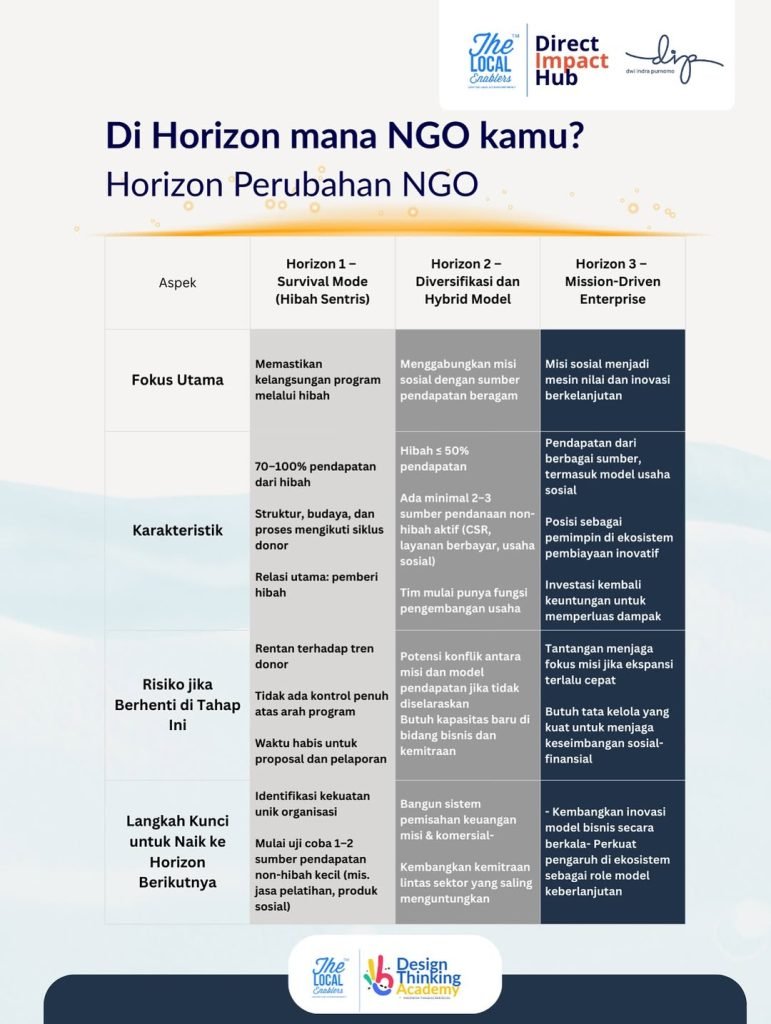

Edmondson (1999) menyebut psychological safety sebagai syarat dasar inovasi, namun mayoritas organisasi masih terjebak pola pikir pendek. Akibatnya, tumbuh melebar tapi rapuh, mudah runtuh ketika diguncang. Collins (2001) menegaskan: organisasi besar bertahan bukan karena ekspansi cepat, melainkan karena disiplin membangun fondasi.

Titik buta lain adalah keuangan dan rekrutmen. Banyak organisasi mati bukan karena ide buruk, melainkan karena uang habis tanpa ada yang sadar. Literasi kas dianggap urusan segelintir orang, padahal harus jadi tanggung jawab kolektif. Kaplan & Norton (1996) mengingatkan, keputusan strategis wajib berbasis data, bukan intuisi. Begitu juga rekrutmen: merekrut dari lingkaran sendiri memang nyaman, tapi itu candu yang membunuh regenerasi. Barney (1991) menegaskan, keunggulan hanya bertahan bila organisasi berani memperbarui talenta, bukan mengulang pola yang sama.

Kesimpulannya: konsistensi lebih penting daripada kerja keras sesaat. Organisasi ngga butuh pahlawan serba bisa, melainkan tim yang tumbuh bersama.

Jika gagal menyeimbangkan jangka pendek dan panjang, serta menutup diri pada regenerasi, kita hanya akan jadi catatan kaki sejarah. Namun bila berani membangun ekosistem lintas generasi, barulah kita layak bicara tentang warisan.

Senge (1990) mengingatkan: hanya organisasi yang belajar bersama yang mampu bertahan menghadapi zaman. Jadi, pilihannya tegas, mau jadi eksekutor proyek yang habis pakai, atau pencetak peradaban yang bertahan lama?✨