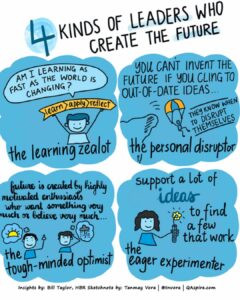

Pemimpin yang Dapat Mencipta Masa Depan

Menemukan ini di QAspire, cukup memberikan validasi terkait bagaimana sesungguhnya kita membangun wadah belajar. Menyiapkan pemimpin masa depan dengan cara-cara baru yang relevan adalah penting. Bagaimana sesungguhnya mendefinisikan karakter yang dibutuhkan seorang pemimpin?

QAspire mencatatkan empat kriteria pemimpin yang dapat mencipta masa depan.

1.The Learning Person

Bagaimana individu dipersiapkan untuk tetap berenergi untuk selalu belajar, menerapkannya dan merefleksikan proses belajarnya (Learn, Apply, Relect) apakah Ia dilatih untuk belajar secepat dunia yang juga berubah?

2.The Personal Disruptor

Disrupsi adalah sesuatu yang “menggagu” tapi Ia mendatangkan inovasi dan kebaruan. Tak mungkin kita mencipta masa depan jika gagasan kita tak sesuai dengan jaman dan konteksnya. Individu didorong untuk menjadi The Personal Disruptor, membawa perubahan yang inovatif.

3.The Tough-Minded Optimist

Seorang optimis yang yang persisten, yang teguh pendiriannya. Masa depan diciptakan oleh seseorang yang antusias-bermotovasi tinggi yang menginginkan dan atau mempikan sesuatu dengan kuat. Pastikan kita juga memfasilitasi mereka untuk punya mimpi besar yang memotivasinya.

4.The Eager Experimenter

Seseorang yang gemar bereksperimen. Mendukung gagasan-gagasan yang dapt dieksekusi kemudian walau dengam probabilitas kecil sekalipun.

Gimana, siap jadi pemimpin masa depan?